プロフィール|「見ること」への飽くなき探求者、鈴木理策

鈴木理策(すずき りさく/Risaku Suzuki, 1963–)は和歌山県新宮市出身の写真家です。高校時代は美術部に所属し、ヨーロッパの石壁を描く際の資料として手に取った『木村伊兵衛のパリ』をきっかけに写真へ興味を抱きました。東京綜合写真専門学校に進学し、写真評論家・重森弘淹の思想に影響を受けながら、次第に「整った構図」や「狙った瞬間」とは異なる、日常の中にある無作為な瞬間を捉えるスタイルへと移行。初期にはスティーブン・ショアやルイス・ボルツなどアメリカのニュー・トポグラフィクスの流れに感化され、アメリカでの撮影旅行を通じて写真の方法論そのものを問い直しました。現在に至るまで、「見ること」や「知覚」に強い関心を持ち続け、自然や風景、時間の流れを静かに見つめる作品を生み出しています。

業績と実績|木村伊兵衛賞から世界へ、時空を編む写真家

鈴木理策の転機となったのは、2000年に発表されたシリーズ『PILES OF TIME』で木村伊兵衛写真賞を受賞したことでした。恐山の風景を扱いながらも、従来の宗教的・観光的な視点ではなく、「光」と「見ること」に焦点を当てた作品は新鮮な驚きをもって受け入れられました。その後、故郷熊野の風景を旅する『KUMANO』、桜の時間的変化に寄り添う『SAKURA』、雪景色の多層的な視覚を追う『White』など、時間と空間の流れを感じさせるシリーズを次々と発表。2014年以降は《水鏡》シリーズで「レイヤーの知覚」へと深化し、映像作品も手がけるようになります。タカ・イシイギャラリーや東京オペラシティ アートギャラリーなどで個展を開催し、2003年以降は欧米でも高く評価され、アメリカの美術雑誌で特集されるなど、国際的な存在感も確立しました。

専門知識とスキル|「撮ること」と「見ること」のあいだを編む

鈴木理策の写真表現は、一般的な「構図」や「被写体の選定」といった技術的要素を超えて、「見るとは何か」という根源的な問いに基づいています。彼はシャッターチャンスを狙うよりも、光や風、音などの環境に反応しながら、自然体でシャッターを切ることを重視します。カメラの特性を熟知し、大判カメラや中判カメラ、さらにはデジタルカメラの映像機能までも取り入れ、写真の延長として動画も制作。「水鏡」シリーズでは水面、水底、反射といった三層のレイヤーを扱い、視覚の不確かさやフォーカスの移動による時間性の変化を体験させる構成を展開しました。柴田敏雄との共演展「ジャム・セッション」では、写真と絵画の関係性を探るキュレーションに参加。クールベやセザンヌ、モネの作品と響き合う写真構成は、写真を知覚と記憶のメディアとして再定義する試みとなっています。

おすすめの写真集

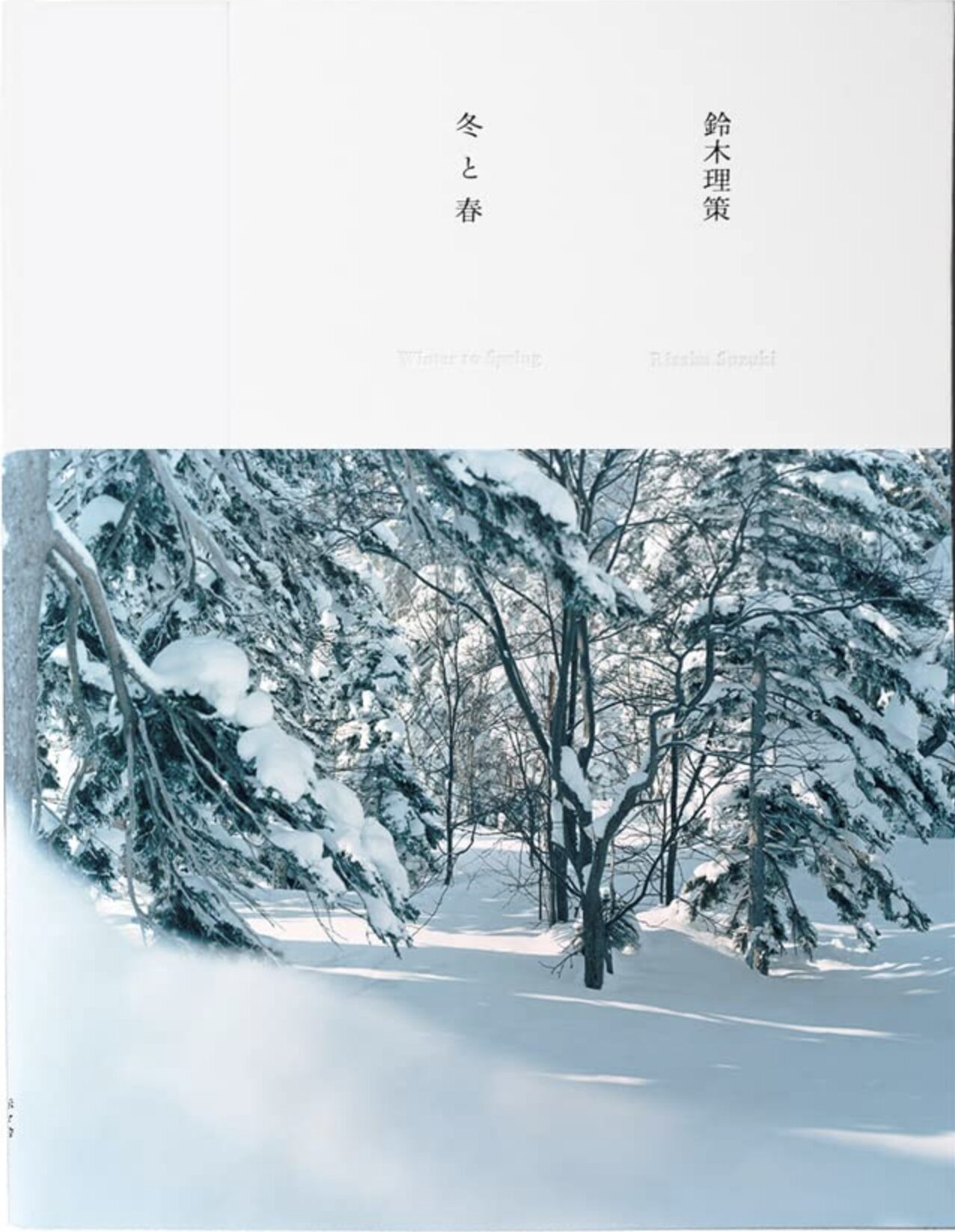

冬と春

- 特徴:四季をつなぐ静謐な時間の詩集

『冬と春』は、鈴木理策の代表作「White」「Sakura」「Water Mirror」シリーズの未発表作を収めた、待望の新作写真集です。熊野の海から始まり、冬の白銀世界、そして春の兆しを告げる桜と水鏡の風景へ──ページをめくるたびに季節の移ろいが穏やかに流れ出します。写真の配置に込められた「余白」もまた、時間の連続性を感じさせ、記憶と現在を交差させる視覚体験を提供してくれる一冊です。 - 見どころ:見たことのない“記憶”に出会う瞬間

本作の魅力は、単に美しい風景を写すのではなく、「見ること」と「思い出すこと」の交差点を写し取っている点にあります。流氷や桜、水面のきらめきといった一瞬の自然の変化を、あくまで静かに、控えめに、しかし確かにとらえています。各写真のあいだには想像の余白が広がり、鑑賞者はその空白を自らの記憶で埋めていくという体験が待っています。まさに、見る人それぞれの心に「風景が生まれる」作品集です。

知覚の感光板

- 特徴:絵画と写真の原点に挑む、知覚の旅

『知覚の感光板』は、鈴木理策が「写真の誕生」に触発され、19世紀の画家たちが描いた地を巡り撮影した、全58点の作品で構成された意欲作です。印象派以降の絵画と共鳴しながら、写真というメディアが知覚や視覚にどう作用するかを深く掘り下げています。テーマはシンプルでありながら、鈴木の写真観・方法論の結晶ともいえる一冊。アート、写真、表現を考えるすべての人に届けたい一冊です。 - 見どころ:“見ること”と“描くこと”のあわいを探る視線

本作は、視覚による知覚そのものに向き合う写真集。『KUMANO』『MONT SAINTE VICTOIRE』を経て育まれた「目の自由な動き」や「レンズによるズレ」が、作品の緊張感と豊かさを際立たせます。セザンヌの言葉を引用したタイトル通り、「風景をどう見るか」「何を描くか」という問いが、写真を通じて読者に投げかけられます。風景写真を超え、見る行為そのものに新たな気づきを与えてくれる名作です。

熊野、雪、桜

- 特徴:熊野・桜・雪─自然と記憶を結ぶ3つの風景

写真集『熊野、雪、桜』は、鈴木理策が長年取り組んできた代表的シリーズを1冊に凝縮した豪華な作品集です。故郷・熊野の神話的風景、咲き誇る桜、静寂な雪景色──いずれも「見るという行為」そのものを深く問いかける内容です。東京都写真美術館の展覧会に合わせた公式カタログであり、約80点の作品とともに、哲学者・鷲田清一による深いテキストも収録。写真ファンから芸術思考の愛好家まで幅広く楽しめる一冊です。 - 見どころ:「写る」という奇跡を再認識する作品体験

本書に収録された作品は、風景写真でありながら「構図の妙」や「ドラマチックな瞬間」に依存しない、純粋な視覚の経験を呼び起こします。たとえば熊野の山河では、神話以前の世界に出会う感覚を、桜のシリーズでは時間の移ろいを、雪の風景では見る者の知覚の揺らぎを体感させてくれます。観光写真とは異なる“異質な美しさ”が、ページをめくるたびにじわじわと染み入る。写真を“読む”ように楽しむことができる、貴重な一冊です。

影響と貢献|見えないものを想像する力を、写真に託して

鈴木理策の写真は「撮影された瞬間」ではなく、その前後に広がる時間と空間、そして見る者の記憶に託された「見えない風景」までも喚起する力を持っています。彼は「写真は世界がこうあったという証拠」と語り、撮影者の意図を最小限に留め、むしろ世界そのものを見せることを目指しています。写真と写真の間にある余白にこそ、鑑賞者の想像力が介在する余地があり、それが「見ること」の再発見へとつながるのです。スマートフォンでの大量撮影・共有が当たり前となった現代においても、鈴木の作品は「写真を見ること」の根本的な意味を問う体験を提供しています。彼のアプローチは、若手写真家にも影響を与え、日本の現代写真表現において、確固たる位置を築いています。写真が言葉以上に雄弁に語り得るメディアであることを、静かに、しかし力強く示し続けているのです。