沖縄の写真史にその名を刻む平良孝七(たいら こうしち、1939-1994)。彼は、米軍統治下の沖縄を記録し、本土復帰後も島々を巡りながら変わりゆく風景と人々の営みを撮影し続けました。彼の作品は、単なる記録にとどまらず、沖縄の歴史と文化を深く捉えたものとして高く評価されています。今回は、彼の生涯と業績、技術、そして写真界への影響について詳しく紹介します。

プロフィール – 激動の沖縄を生きた写真家

平良孝七は1939年、沖縄県大宜味村喜如嘉に生まれました。幼少期に沖縄戦を経験し、戦争がもたらした苦しみと家族の喪失が、後の写真家としての視点に影響を与えたとされています。1959年に上京後、地元紙「琉球新報」の写真部に勤務し、報道写真の基礎を学びました。その後、琉球政府の広報課でカメラマンとして活動しながら、沖縄の社会問題や基地問題を鋭く記録。

彼の写真家としてのスタイルは、同時代の写真家・比嘉康雄(ひが やすお)や石川真生と共鳴しつつも、より「生活者の目線」に立ったものとして独自性を持っていました。また、彼の作品を出版する上で、新時代社や三一書房といった出版社の協力が重要な役割を果たしました。

業績と実績 – 受賞歴と代表作

平良孝七の代表作は、大きく二つに分けられます。まず1970年に発表した『写真集沖縄 百万県民の苦悩と抵抗』。これは、米軍基地問題や沖縄の復帰運動を記録した作品で、沖縄の過酷な現実を鋭く訴えました。次に、1976年に発表した『パイヌカジ』。この作品は、沖縄の島々の暮らしと文化を詩的な視点で捉えたもので、第2回木村伊兵衛写真賞を受賞しました。

1970年代後半以降、平良は報道写真家としての活動から距離を置き、沖縄の伝統文化や島々の生活を主題とするようになります。1982年には『沖縄カンカラ三線』を出版し、戦後沖縄の歴史を多角的に記録しました。晩年には、撮影した20万点以上の写真を名護市に寄贈し、沖縄の記録として後世に残しました。

専門知識とスキル – 平良孝七の撮影技法

平良の写真は、強いコントラストと陰影を活かした表現が特徴です。彼は「光」と「影」を巧みに操り、沖縄の風土や人々の表情に深みを持たせました。また、彼の作品には「風」を感じさせる独特の構図が見られます。例えば『パイヌカジ』では、島々の風景や人々の営みが、まるで風の流れとともに生きているかのように描かれています。

琉球政府の広報カメラマンとしての経験も、彼の技術に大きな影響を与えました。彼は限られた機材と条件の中で、決定的な瞬間を逃さず捉える能力を養い、被写体との距離感や構図のバランスに優れた写真を生み出しました。このスキルは、同じく沖縄の写真を撮り続けた森山大道や東松照明とも共通するものがあります。

おすすめの写真集

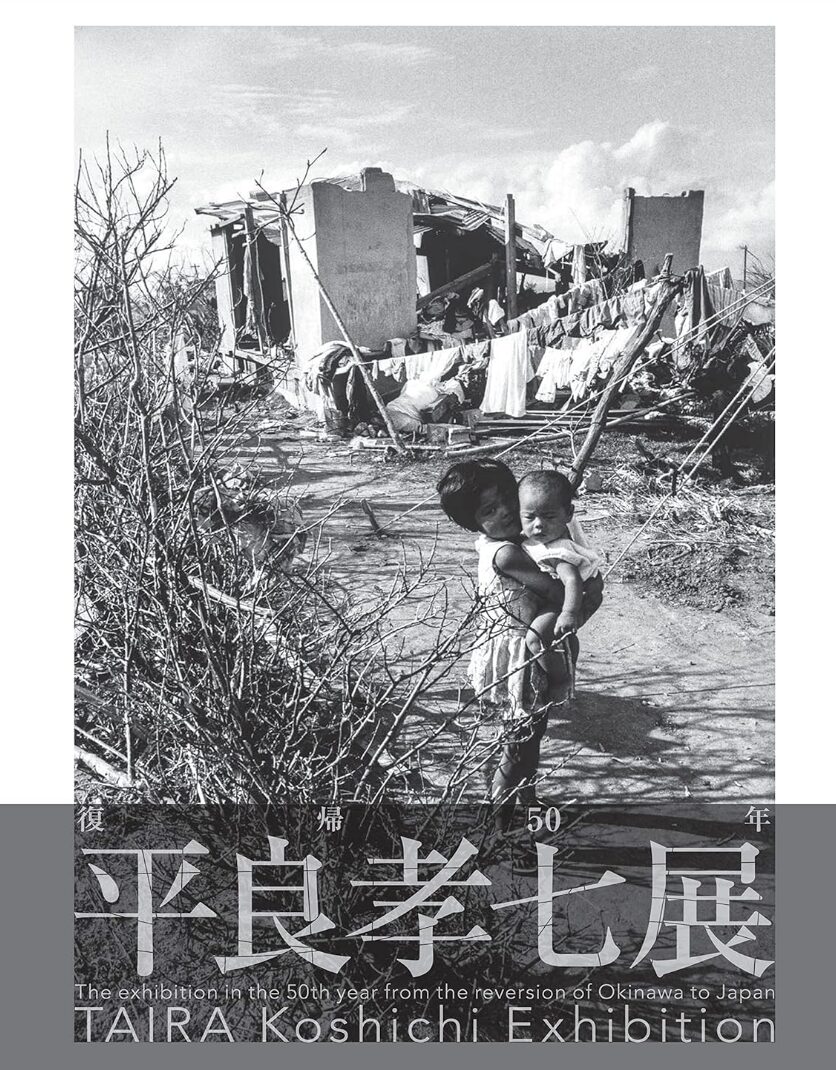

復帰50年 平良孝七展

- 特徴:

本書は、沖縄の「復帰」をテーマに、写真家・平良孝七(たいら こうしち)の貴重な作品を再評価する写真集です。1970年に発表した『写真集沖縄 百万県民の苦悩と抵抗』や、1976年の木村伊兵衛賞受賞作『パイヌカジ』を含め、彼が生涯をかけて記録し続けた沖縄の実情が詰まっています。復帰前後の激動の時代と、変わりゆく沖縄の風景と人々の姿を鮮烈に捉えた、歴史的価値の高い一冊です。 - 見どころ:

本書の最大の魅力は、平良が見つめ続けた沖縄の「変化」と「不変」のコントラストです。基地問題に揺れる沖縄の苦悩、復帰後の社会の変遷、そして島々に根付く暮らしの息遣いを、鋭いドキュメンタリー視点で記録。特に、人々の表情や風景の移り変わりが生々しく写し出され、単なる記録を超えて深いメッセージを伝えます。沖縄の歴史を知る上で、必見の一冊です。

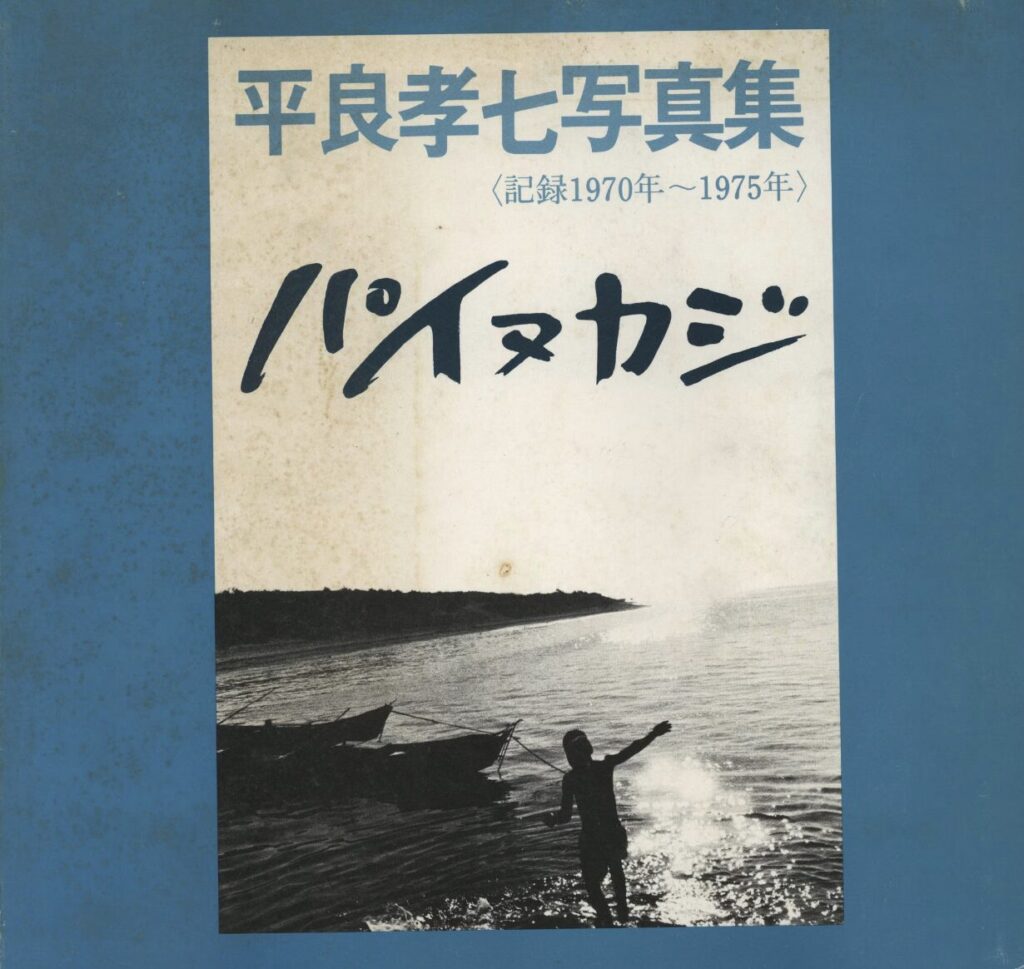

『パイヌカジ / Painukaji』

- 特徴:

沖縄を代表する写真家・平良孝七の代表作であり、第2回木村伊兵衛賞を受賞した写真集です。本作は、米軍基地問題を記録し続けた平良が、本土復帰後に島々へ目を向け、沖縄の「自然・文化・生活・人々」を深く捉えた作品。独自の感受性で「光」と「影」、さらには「風」までをも写し取り、変わらぬものと変わりゆく沖縄の姿を内面から見つめ直した、日本写真史に残る傑作です。 - 見どころ:

本書の魅力は、沖縄の原風景とそこに生きる人々の姿を詩的な視点で切り取った点にあります。伝統文化や日常の一瞬を深いコントラストで浮かび上がらせ、まるで風の匂いや空気の湿度まで感じられるような表現力が光ります。特に、島々の素朴な暮らしや祭りの情景には、時代が移り変わっても変わらぬ沖縄の魂が宿っており、見る者に深い感動を与える作品です。

影響と貢献 – 写真界と沖縄社会へのインパクト

平良孝七の写真は、沖縄の歴史的記録としてだけでなく、日本の写真文化にも大きな影響を与えました。彼の作品は、単なるドキュメンタリーではなく、沖縄の「声なき声」を伝える手段として評価され、多くの写真家に影響を与えました。特に、後進の写真家である石川真生や宮城恵子(みやぎ けいこ)などは、彼の写真表現から大きな影響を受けています。

また、彼の膨大な写真資料は沖縄県公文書館に保管され、多くの研究者やジャーナリストにとって貴重な資料となっています。彼の写真は単なる過去の記録ではなく、現在の沖縄が抱える問題を考える上でも重要な視点を提供し続けています。

まとめ – 平良孝七の写真が残したもの

平良孝七は、沖縄の歴史と生活を記録し続けた写真家でした。彼の作品は、沖縄の現実を鋭く捉えながらも、同時に「生きることの美しさ」をも感じさせるものです。彼の遺した写真は、これからも沖縄の記憶として語り継がれていくでしょう。

もし、沖縄の歴史や文化に興味があるなら、ぜひ彼の写真集を手に取ってみてください。特に『パイヌカジ』や『沖縄カンカラ三線』は、彼の視点を理解するのに最適な一冊です。沖縄の風を感じる一瞬を、ぜひあなたの目で確かめてみてください。