プロフィール:社会と人々の日常を見つめ続けた写真家

北井一夫(きたい かずお、1944年12月26日 – )は、旧満州(現・中国遼寧省鞍山)生まれの日本の写真家です。日本大学芸術学部写真学科に入学するも、半年で退学。その後、1965年に自費出版した写真集『抵抗』で写真家としてのキャリアをスタートさせました。

初期の北井は、学生運動や労働者の姿を捉えた社会派ドキュメンタリー写真家として知られていました。しかし、次第に視点を広げ、都市と農村の変化や日本人の生活の移り変わりを撮影。『三里塚』(1971年)、『村へ』(1980年)、『フナバシストーリー』(1989年)など、社会と深く結びついた作品を数多く発表しました。

北井は写真家団体に属することなく、独自の道を歩みました。同時代の写真家である森山大道や中平卓馬と並び、日本の「アレ・ブレ・ボケ」スタイルの写真を確立した一人としても評価されています。

業績と実績:社会の変遷を写真で記録

北井の作品は、戦後日本の社会的・文化的な変遷を記録する貴重な資料となっています。代表作には、1960年代の学生運動を記録した『抵抗』(1965年)、成田空港建設反対運動を撮影した『三里塚』(1971年)、日本の消えゆく農村風景を映し出した『村へ』(1980年)などがあります。

また、1980年代には都市の変化にも注目し、新興住宅地での生活を描いた『フナバシストーリー』(1989年)を発表。さらに、日中の文化交流の一環として、中国の風景や人々を撮影した『1990年代北京』(2004年)も高く評価されました。

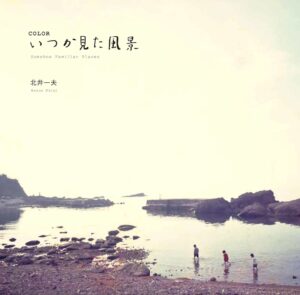

2012年には東京都写真美術館で大規模な回顧展が開催され、206点の作品が展示されました。そして、2014年にはキヤノンギャラリー Sで『COLOR いつか見た風景』を開催し、モノクロ写真の裏に隠されたカラー写真の存在を紹介しました。

専門知識とスキル:モノクロとカラー、二つの視点

北井の写真は、単なるドキュメンタリーではなく、「写真の秩序への反抗」とも言えます。初期の『抵抗』では、荒々しく劣化したフィルムをあえて使用し、社会への不満や葛藤を映し出しました。一方で、モノクロ写真だけでなく、カラー写真にも積極的に取り組んでいました。

彼は2014年の写真展『COLOR いつか見た風景』で、自身のカラー写真についてこう語っています。

「モノクロームが私の写真人生の裏街道だとすれば、カラーはちょっと気がひけて歩きにくい表街道のようなものだったかなと思います。」

1968年に『アサヒグラフ』での撮影を開始した頃、雑誌業界ではカラー写真が主流であり、モノクロ写真よりも評価が高かったといいます。当時の若いカメラマンにとって、カラーフィルムでの撮影は憧れの仕事でした。モノクロ作品が多い北井ですが、実際にはカラー写真も多く残しており、それらが2014年の写真展で再評価されることになりました。

また、この展覧会では、北井にとって初めてのデジタルプリントが使用されました。長年フィルムカメラで作品を制作してきた彼にとって、新たな表現の可能性を模索する試みとなりました。

おすすめの写真集

1970年代Nippon

80年代フナバシストーリー

- 特徴:団地から新興住宅へ、家族の移り変わりを記録

『80年代フナバシストーリー』は、北井一夫が1980年代の千葉県船橋市で暮らす家族の日常を記録した写真集です。原型となった『フナバシストーリー』を大幅に改変・再編集し、団地や新興住宅での生活をより鮮明に映し出しています。公団の団地は、一時的な住まいと考えられがちでしたが、そこで育った子どもたちにとっては「故郷」そのもの。本書は、東京郊外のベッドタウンに暮らした人々のリアルな記憶を伝える貴重な記録です。 - 見どころ:80年代の郊外住宅の空気感を体感

本書の魅力は、昭和から平成へ移行する時代の空気感が詰まっていることです。団地の広場で遊ぶ子どもたち、商店街を行き交う人々、そして新興住宅へと移り住んでいく若い家族の姿が、生き生きと写し出されています。特に、当時のライフスタイルや価値観が写真から伝わり、「かつての日本の普通の風景」が懐かしく感じられるでしょう。都市と郊外の狭間で変わりゆく暮らしを、モノクロ写真で美しく記録した一冊です。

COLOR いつか見た風景

- 特徴:未発表作品を含む、1970年代の貴重なカラー写真集

『COLOR いつか見た風景』は、北井一夫が1970年代に撮影したカラー写真68点を収録した貴重な写真集です。高度経済成長期の日本を背景に、農村の消えゆく風景やフランスでの旅の記録が収められています。モノクロ作品が多い北井ですが、雑誌の撮影ではカラースライドを使用する機会も多く、本作ではその知られざる側面が明かされます。「モノクロが裏街道なら、カラーは表街道」と語るように、彼の新たな視点が楽しめる一冊です。 - 見どころ:日本とフランス、二つの風景が織りなすノスタルジー

本書には、北井の代表作『いつか見た風景』のカラー版だけでなく、未発表だった「フランス放浪」の写真も含まれています。日本の農村風景とフランスの街並みが交錯することで、異国の地にもどこか懐かしさを感じる独特の世界観が広がります。日本とフランス、それぞれの土地で暮らす人々の日常を捉えた写真は、時代を超えて心に響くものばかり。カラー写真だからこそ表現できる、温かみのある光や空気感を堪能できる作品です。

影響と貢献:日本の記憶を写真に刻む

北井の作品は、日本の社会と人々の営みを映し出し、記録するという点で極めて重要な役割を果たしました。彼の写真には、特定の出来事だけでなく、時代の空気や人々の生き方が刻まれています。

彼の影響は写真界にとどまらず、映画の世界にも広がりました。2014年のドキュメンタリー映画『三里塚に生きる』、2017年の『三里塚のイカロス』では撮影を担当し、映像作品としても社会の記録に貢献しました。

また、彼の写真は、後進の写真家にも大きな影響を与えています。都市を撮影する写真家が多い中、彼は地方の風景や日常に焦点を当てることで、新たな写真表現の可能性を切り開きました。その視点は、現代のドキュメンタリー写真家にも受け継がれています。

北井一夫の作品は、単なる記録ではなく、「記憶の再構築」とも言えるでしょう。彼の写真が持つノスタルジックな雰囲気は、かつての日本を知らない世代にも、どこか懐かしさを感じさせます。

まとめ:北井一夫が残した視点と記憶

北井一夫は、日本の社会を鋭く見つめながら、モノクロとカラーの両方で「日本の記憶」を記録し続けた写真家です。

- 『抵抗』や『三里塚』では、社会運動を生々しく記録

- 『村へ』や『フナバシストーリー』では、日本の地方や都市の変化を記録

- 『COLOR いつか見た風景』では、モノクロ写真家としてのイメージを覆し、新たな側面を提示

彼の写真は、単なる報道写真ではなく、「人間の営み」や「時代の空気」を映し出した記憶装置とも言えます。現在も多くの人々に影響を与え続け、その視点は次世代の写真家たちにも引き継がれています。