宮本隆司(みやもと りゅうじ、1947年 – )は、都市の変遷と崩壊をテーマにした作品で知られる写真家です。『建築の黙示録』『九龍城砦』では、解体される建築やスラムの消滅を記録し、ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展では金獅子賞を受賞しました。

近年、彼が取り組んだのは、自身のルーツを探る『いまだ見えざるところ』。本作は、アジアの都市とともに、宮本の両親の故郷である徳之島の風景を収めたものです。都市の喧騒と自然の静寂、そして「かつてそこにあったはずの記憶」を見つめる試みは、これまでの作品とどのように繋がるのでしょうか。

本記事では、『いまだ見えざるところ』を中心に、宮本の代表作『九龍城砦』や、初めて人物を撮影した『首くくり栲象』にも触れながら、彼の写真の魅力を掘り下げます。

プロフィール:都市の変遷を捉える写真家

宮本隆司は1947年、東京生まれ。多摩美術大学でグラフィックデザインを学び、写真家としてのキャリアをスタートしました。1980年代以降、都市の変容をテーマにした作品を発表し、国内外で高い評価を受けています。

彼の名を一躍有名にしたのが、取り壊される建築を撮影した『建築の黙示録』(1986年)。解体の瞬間を記録することで、建築が持つ時間の重みや、都市の移り変わりを表現しました。そして1987年から撮影を始めたのが、香港の伝説的なスラム「九龍城砦」です。

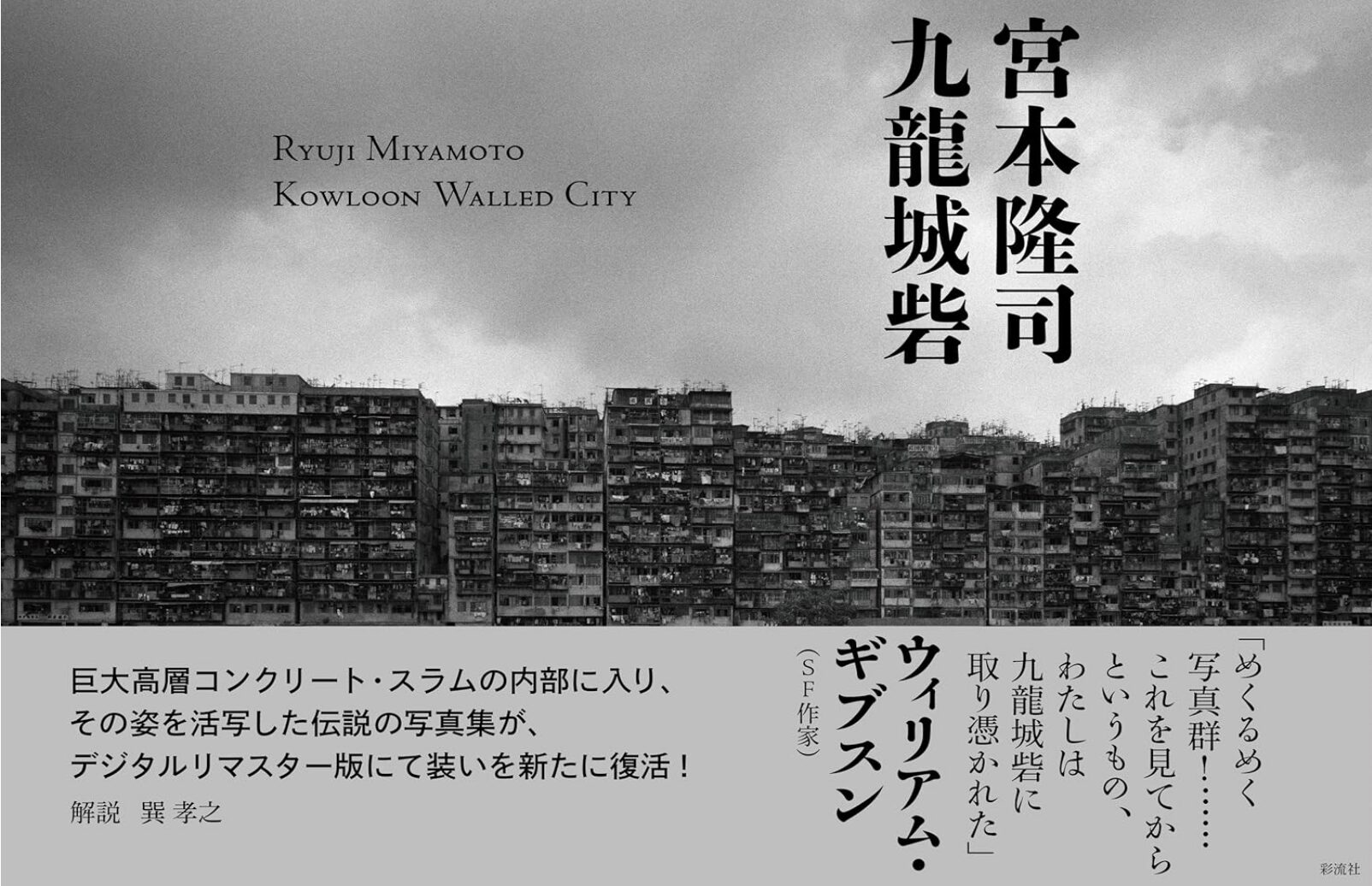

九龍城砦は、無法地帯と化した密集スラムでありながら、独自のコミュニティを持つ特異な空間でした。宮本はそこで、建築と人間の生き様が交錯する様子を克明に記録。『九龍城砦』(1988年)は、日本だけでなく、海外でも大きな注目を集めました。

そして近年、彼が新たなテーマとして選んだのが、自身のルーツである徳之島です。『いまだ見えざるところ』では、かつて見たはずの風景を「もう一度見よう」とする試みが展開されています。

業績と実績:九龍城砦から徳之島へ、変わる視点

宮本隆司の作品は、単なる都市の記録ではなく、「都市が持つ時間の痕跡」を可視化するものです。『九龍城砦』では、スラムの密集した建築と、そこに生きる人々の姿を撮影しました。違法建築が積み重なり、迷路のように入り組んだ通路、人々の生活の痕跡が随所に残る九龍城砦は、都市の無秩序と人間の適応力を象徴するものでした。

しかし、宮本は『いまだ見えざるところ』において、まったく異なるアプローチを取ります。彼が撮影した徳之島は、東京や香港とは対照的な、豊かな自然に囲まれた場所。そこでは、都市のように「壊されるもの」ではなく、長い時間の中で受け継がれてきた「記憶としての風景」を撮ることに重点が置かれています。

また、本作には、都市のシリーズと呼応する要素もあります。例えば、ネパールの秘境ムスタンの城塞都市「ロー・マンタン」を撮影した作品は、中世そのままの都市構造を持ち、ある意味で九龍城砦の原型のようにも見えます。宮本はこれらの作品を「見えない都市」として結びつけ、都市とは何か、人間の営みとは何かを問い続けています。

一方で、『首くくり栲象』は、建築ではなく「人間そのもの」を撮影した異色作です。首くくり栲象のパフォーマンスを捉えた本作は、都市の崩壊とは違う形で「身体の極限」を表現しています。

専門知識とスキル:都市の記録から、記憶の追体験へ

宮本隆司の作品には、独特の撮影技術と展示方法があります。彼は大判カメラを駆使して建築の細部を克明に捉えたり、ピンホールカメラを用いて風景の「時間」を映し出したりします。

『いまだ見えざるところ』では、自作の巨大なピンホールカメラを使い、徳之島の風景を撮影しました。宮本はこのカメラの中に入り込み、針穴(ピンホール)を通して映る光景を撮影することで、「見たはずなのに記憶にない風景」を追体験しようとしました。これは、赤ん坊が初めて世界を見るような感覚に近いものだったといいます。

また、『九龍城砦』の撮影では、極端に狭い空間での撮影技術が求められました。暗い路地や迷路のような建築内部を撮るために、宮本は光の入り方を計算しながらカメラを構えました。さらに、九龍城砦の住民との関係を築くことで、単なる外部の視点ではなく、内部の人々の暮らしに寄り添った写真を撮ることができました。

このように、彼の作品は「記録する」という行為そのものを問い直し、新たな視点を提示するものとなっています。

おすすめの写真集

九龍城砦

- 特徴:幻のスラムが鮮やかに蘇る写真集

香港にかつて存在した伝説のスラム「九龍城砦」。宮本隆司は、消滅する直前の城砦を記録し、その圧倒的な存在感を鮮明に写し出しました。本書は、九龍城砦の異様な建築構造、迷路のような通路、人々の暮らしを克明に捉えた一冊。無計画な増築による独特の高層建築と、無秩序ながらも生き生きとした住民の姿が、写真を通じて甦ります。デジタルリマスターによる復刻版では、断ち切りレイアウトの迫力がさらに増し、かつての九龍城砦の息遣いが感じられます。 - 見どころ:カオスと秩序が共存する圧倒的ビジュアル

『九龍城砦』の最大の魅力は、そのビジュアルの衝撃力。昼なお暗い路地、むき出しの電線、違法建築の密集する独特の景観。そこには無法地帯の混沌だけでなく、住民たちが築いたコミュニティの温かさも感じられます。SF作家ウィリアム・ギブスンが『あいどる』執筆の参考にしたほど、サイバーパンク的な魅力を持つこの場所。本書を開けば、現実とは思えない世界が広がり、かつてそこに暮らしていた人々の記憶がよみがえります。都市の無秩序と人間の適応力を知るための貴重な記録です。

首くくり栲象

- 特徴:異端のアーティスト・首くくり栲象の最期の記録

写真家・宮本隆司が初めて人物を撮影した写真集『首くくり栲象』。首吊りパフォーマンスを生涯の表現とした異端のアーティスト・首くくり栲象(くびくくりたくぞう)の姿を追い、彼の肉体と精神の極限に迫ります。自宅の「庭劇場」で行われた儀式のようなパフォーマンスの記録は、死と生が隣り合わせにあることを静かに語りかけるもの。2018年に逝去した彼の最晩年を、宮本の鋭い視線が焼き付けた一冊です。 - 見どころ:命を削るパフォーマンスと魂の叫び

本書の最大の見どころは、首くくり栲象のパフォーマンスが持つ“生”のエネルギー。彼の身体を張った首吊りパフォーマンスは、単なる衝撃映像ではなく、自己の存在証明であり、生への執着をも感じさせます。宮本隆司の写真は、栲象が重力に抗いながらも抗えない瞬間を捉え、観る者の心を揺さぶります。生と死、演劇と現実の境界が曖昧になるこの作品は、圧倒的な迫力と静寂が共存する、唯一無二のドキュメントです。

影響と貢献:写真を超えた表現の可能性

宮本隆司の作品は、写真の枠を超え、建築、演劇、哲学といった多くの領域に影響を与えています。例えば、『九龍城砦』の写真は、SF作家ウィリアム・ギブスンが小説『あいどる』のインスピレーションとして参考にしました。サイバーパンク的な都市のカオスを象徴する九龍城砦は、創作の世界にも影響を与えたのです。

また、ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展では、震災の写真を巨大なパネルにし、実際の瓦礫を展示することで「被写体と実物の境界を曖昧にする」展示を行いました。これにより、写真が単なる記録ではなく、空間そのものを変容させる力を持つことを示しました。

『いまだ見えざるところ』では、都市の崩壊ではなく、「残された記憶」をテーマにしたことで、宮本の作品は新たな次元に進んでいます。都市、建築、記憶、人間の表現。彼の写真は、私たちに「見ること」の意味を問い続けています。