🌊 プロフィール:海に魅せられた写真家

中村征夫(なかむら いくお、1945年7月1日生まれ)は、日本を代表する水中写真家です。秋田県潟上市で生まれ、19歳のときに神奈川県真鶴岬で独学で水中写真を始めました。カメラ技術の専門教育を受けることなく、試行錯誤を重ねながら水中撮影のスキルを磨き、31歳でフリーランスの写真家として独立。以来、50年以上にわたって世界中の海に潜り続け、その記録を残しています。

彼の作品は、沖縄のサンゴ礁、東京湾の水中生態系、北極圏の厳しい自然環境など多岐にわたり、豊かな生態系の美しさだけでなく、海が直面する環境問題にも焦点を当てています。代表作には『海中2万7000時間の旅』『白保SHIRAHO』『全・東京湾』などがあり、特に沖縄・石垣島のサンゴ礁を記録した『白保SHIRAHO』は、新空港建設計画の白紙撤回につながるなど、大きな影響を与えました。

また、中村氏は作家の椎名誠と親交が深く、トークイベントを共催するなど、写真と文学のコラボレーションも展開。出版社クレヴィスをはじめとする写真関連の団体とも協力し、写真を通じた環境保護活動に取り組んでいます。

📸 業績と実績:50年以上にわたる海の記録

中村征夫の作品には、日本国内外の海の現実を伝える写真が数多くあります。東京湾の環境変化を記録した『全・東京湾』、沖縄のサンゴ礁を30年以上にわたって撮影した『白保SHIRAHO』、海洋生態系の神秘を捉えた『海中2万7000時間の旅』などが代表作です。

特に『極夜』では、北極圏のシオラパルクで暮らす人々を記録し、光のない世界での営みを克明に描写しました。また、沖縄の伝統漁「アギヤー」を30年以上追い続けた『遙かなるグルクン』では、消えゆく伝統文化を記録する重要な役割を果たしました。

その功績は多くの賞で評価されており、第13回木村伊兵衛写真賞、第28回講談社出版文化賞写真賞、第26回土門拳賞など、日本の写真界を代表する賞を多数受賞。また、NHKやBS朝日などのテレビ番組でも作品が紹介され、海の神秘と環境問題を広く伝えています。

🌏 専門知識とスキル:水中撮影の第一人者として

水中写真家としての中村征夫の技術は、単なる美しい海の撮影にとどまらず、水中環境の厳しさを伝えるリアリティのある描写にあります。特に、光の少ない水中でのストロボ撮影技術に優れ、自然光を活かしたリアルな表現を得意としています。

『サンゴと生きる』では、サンゴ礁に棲む小さなカニ「オオアカホシサンゴガニ」を主人公に据え、サンゴの生態を分かりやすく解説。また、本書のために沖縄・慶良間諸島で初めて「サンゴの喧嘩シーン」の撮影に成功しました。

また、環境の変化を長期的な視点で追うスタイルも彼の特徴の一つです。東京湾や沖縄の海など、同じ場所に何十年も通い続けることで、海の変化を記録し、その結果を写真と文章で伝えています。

おすすめの写真集

海中顔面大博覧会

- 特徴:100種類以上の海中生物の豊かな表情を収録

『海中顔面大博覧会』は、海に生きる個性豊かな生き物たちの「顔」にフォーカスしたユニークな写真集です。水深わずか数十センチの浅瀬から、雄大な大洋まで、海の中には人間のような表情を持つ生き物たちがいっぱい。本書では、100種類以上の生物が織りなす、かわいらしい顔、強面の顔、ユーモラスな顔など、一瞬の表情を絶妙なタイミングで捉えています。さらに、それぞれの写真には中村征夫氏の遊び心あふれるキャプションが添えられ、思わずクスッと笑ってしまう構成になっています。 - 見どころ:ユーモアと驚きが詰まった「海の顔博覧会」

この写真集の最大の魅力は、まるで人間のような感情が見える海の生き物たちの「表情」です。例えば、驚いたような顔をしたフグ、にやりと笑っているようなウツボ、まるで哲学者のような深いまなざしの魚など、どの1枚も見る人の想像力をかき立てます。さらに、中村氏の軽妙なコメントが写真にユーモアを加え、海の中にこんなに面白い世界が広がっているのかと驚かされるはず。美しいだけではない、海の奥深い魅力を存分に楽しめる1冊です。

サンゴと生きる (中村征夫の写真絵本)

- 特徴:写真で学ぶサンゴと生き物たちの共生の物語

『サンゴと生きる』は、水中写真家・中村征夫氏がサンゴの生態をわかりやすく伝える写真絵本です。主人公はサンゴに棲む「オオアカホシサンゴガニ」。サンゴはただの「石」ではなく、そこに暮らす生き物たちと密接な関係を持ち、命をつないでいます。本書では、サンゴがどのように生まれ、成長し、魚やカニたちと共生しているのかを美しい写真とともに解説。子どもから大人まで、楽しく海の神秘を学べる1冊になっています。 - 見どころ:世界初撮影の「サンゴの喧嘩」を収録!

本書の見どころは、沖縄・慶良間諸島で中村氏が初めて撮影に成功した「サンゴの喧嘩シーン」。実はサンゴ同士も生き残りをかけて激しく争います。成長の早いサンゴが日照権を独占しようとするのに対し、成長の遅いサンゴは毒の触手を伸ばして抵抗。そんな壮絶な戦いの瞬間を、貴重な写真で鮮明に記録しています。さらに、温暖化によるサンゴの白化現象や環境問題にも触れ、自然を守る大切さを考えさせられる内容になっています。

遙かなるグルクン

- 特徴:30年にわたる取材で追い続けた伝統漁「アギヤー」

『遙かなるグルクン』は、水中写真家・中村征夫氏が30年にわたり撮影し続けた、沖縄の伝統漁「アギヤー」に迫る一冊。アギヤーとは、舟団を組み、魚を人の力で追い込むダイナミックな漁法。沖縄の各地で行われていたこの漁も、現在は伊良部島のみで継承されています。本書は、過酷な漁に挑む海の男たちの生き様、そして漁の文化が持つ美しさや厳しさを、モノクロ写真で鮮明に伝えています。 - 見どころ:沖縄の海に生きる男たちの息づかいを感じる写真

本書の見どころは、伝統漁の様子を圧倒的な臨場感で切り取ったモノクロ写真の数々。水しぶきを上げながら繰り広げられる勇壮なアギヤー、港での活気あふれる光景、そして沖縄の海に生きる男たちの表情。そのすべてが、ただの記録写真ではなく、長年この文化に魅せられた中村氏だからこそ撮れる「生きた写真」として伝わります。沖縄の海と人々の歴史を感じたい方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

極夜

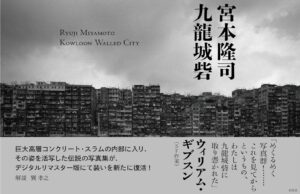

- 特徴:朝の来ない「極夜」の世界を捉えた貴重な記録

『極夜』は、水中写真家として知られる中村征夫氏が、グリーンランドのシオラパルクで撮影した“朝の来ない”世界を記録した一冊。冬の4カ月間、太陽が昇らない極夜の中、気温マイナス40度という過酷な環境で生きる村人たちの姿を追いました。闇の中での狩り、犬ぞりと共に生きる日々、氷点下の世界での生活。長年封印されていた傷んだネガをデジタルリマスターし、40年前の貴重な記録が今ここに蘇ります。 - 見どころ:極限の闇と人間の営みを映す圧倒的な写真

本書の魅力は、光のない世界で生きる人々の姿を写し取ったモノクロ写真の力強さ。暗闇の中でたくましく生きるエスキモー(イヌイット)たちの表情、白銀の世界を疾走する犬ぞり、そして極限の寒さの中でも変わらぬ人々の絆。40年間眠っていたネガを修復したことで、当時のリアルな空気感が生々しく蘇ります。極限の地で生きる人々の姿を感じたい方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

🏅 影響と貢献:未来へつなぐ海の記憶

中村征夫の写真は、単なる美しい風景ではなく、環境問題や伝統文化の保護に対するメッセージを込めた作品として、多くの人々に影響を与えています。たとえば『白保SHIRAHO』は、沖縄・石垣島のサンゴ礁を記録し、新空港建設計画の白紙撤回につながるなど、実際の環境保護にも貢献しました。また、『遙かなるグルクン』は沖縄の伝統漁法「アギヤー」の消滅の危機を記録し、その文化的価値を再認識させる役割を果たしています。

さらに、近年では子ども向けの環境教育にも力を入れており、『サンゴと生きる』の出版を通じて、次世代に海の大切さを伝えています。講演活動を通じても、海と環境保護の重要性を語り続けています。

また、彼の憧れの存在であったハンス・ハスも、後世に水中撮影技術や環境保護の理念を伝えた人物でした。ハスが科学と探検を融合させたように、中村氏もまた、写真を通じて海の現実を伝え続けています。

中村征夫の影響は次世代の写真家にも広がっており、彼の息子である中村卓哉もまた写真家として活躍。親子二代にわたり、海の記録を続けることで、より多くの人々に水中世界の魅力と重要性を伝えています。

📌 まとめ:海の記録を未来へ残すために

中村征夫は、50年以上にわたって水中写真を撮り続け、その記録を通じて環境問題や文化の継承に貢献してきました。『白保SHIRAHO』『海中2万7000時間の旅』『遙かなるグルクン』『極夜』といった作品を通じて、私たちは海の過去と未来を考えることができます。そして、彼の写真は、次世代へと海の記憶を引き継ぐ重要なメッセージを持ち続けています。