楽園を求め、世界中を旅し続ける写真家・三好和義(みよし かずよし、1958年 – )。彼の作品は、見る者を夢のような風景へと誘い、心の奥深くにある「楽園」のイメージを呼び覚ます力を持っています。デビュー作『RAKUEN』で木村伊兵衛写真賞を受賞して以来、「楽園写真家」として南国の楽園から歴史的な聖地まで撮り続けてきました。本記事では、三好和義の魅力を「プロフィール」「業績と実績」「専門知識とスキル」「影響と貢献」の4つの視点から紹介します。

プロフィール:楽園写真家の原点

三好和義は1958年、徳島県に生まれました。幼少期から南国に憧れを抱いていた彼の原風景は、実家が営んでいたバナナの青果業と深く結びついています。中学2年生のときに沖縄・先島諸島へ一人旅をし、そこで出会った写真家の「カメラマンになれば世界中を旅できるぞ」という言葉に触発され、写真家の道を志しました。

高校時代には写真コンテストに入賞し、銀座ニコンサロンで史上最年少で個展を開催。その後、大学進学を機に上京し、広告写真の仕事を手がけるようになります。しかし、スタジオ撮影よりも自分の好きな風景を撮ることに情熱を感じ、南国の楽園を求めて旅を続ける決意を固めました。彼にとって「楽園」とは単なる風景ではなく、心の奥深くにある理想郷なのです。

業績と実績:楽園を撮り続けた40年

三好和義の名を一躍有名にしたのは、1985年に発表した初の写真集『RAKUEN』です。この作品で木村伊兵衛写真賞を受賞し、「楽園写真家」としての地位を確立しました。その後もモルディブ、タヒチ、沖縄、日本の古寺などをテーマにした作品を発表し続け、数々の写真集を出版。近年では『天平の楽園 東大寺』や『日本の楽園島』など、日本国内の聖地や楽園をテーマにした作品も発表しています。

また、彼の作品は写真展でも高く評価されており、新宿のニコンプラザで開催された『日本の楽園島』展では、八丈島や沖縄の離島群を撮影した最新作が展示され、多くの来場者を魅了しました。さらに、小学館の新レーベル「SUMO本」シリーズ第1弾として発表された『東大寺』は、見開き1メートルという規格外のサイズで、写真集の新たな可能性を切り開きました。

専門知識とスキル:圧倒的な色彩表現と最新技術の活用

三好和義の作品の特徴は、何と言ってもその独特な色彩感覚にあります。特に、南国の海と空を描く際の「青」の表現は秀逸です。彼は、空の青は徳島の藍染の青、海の青は中国青磁の青をイメージしながら撮影すると語っています。このように、彼の「楽園」は単なる自然の再現ではなく、芸術的な視点で捉えられた理想の風景なのです。

また、三好は常に最新技術を取り入れ、撮影からプリントに至るまでこだわり抜いています。例えば、写真展『日本の楽園島』では、EPSONプリンター「SC-PX1VL」を使用し、ブルーやブラックの深みを極限まで追求しました。さらに、ミラーレスカメラを駆使し、動植物の繊細なディテールや光の加減をリアルタイムで確認しながら撮影するなど、テクノロジーを最大限に活用することで、唯一無二の表現を実現しています。

おすすめの写真集

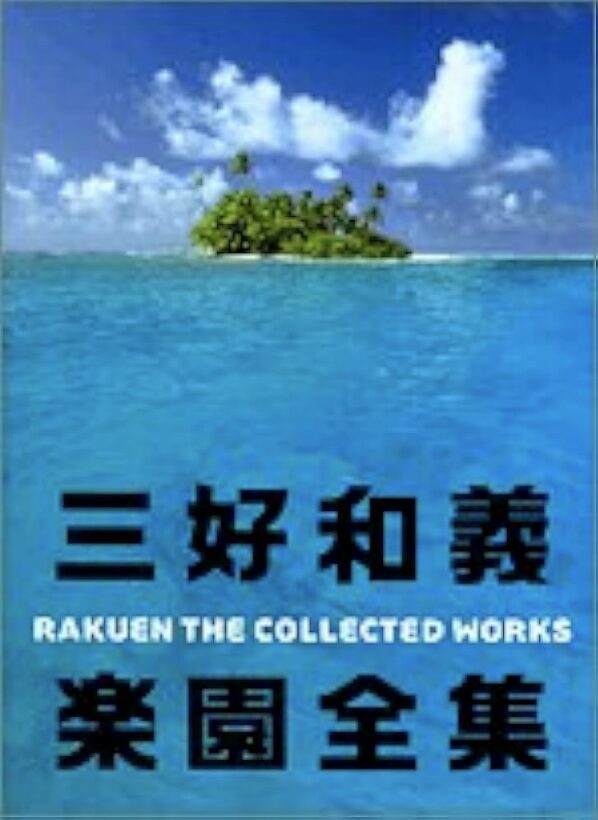

三好和義 楽園全集

- 特徴:楽園写真家30年の集大成

三好和義(みよし かずよし)氏の写真家人生30年を振り返る、大判の豪華写真集です。デビュー作『RAKUEN』から20年を経て、最新のマーシャル諸島取材を含む約200点の作品を収録。特に、三好氏自身が厳選した77点は、彼の「楽園」シリーズの真髄とも言える名作揃いです。インタビューも掲載されており、作品に込められた想いや、撮影の裏側にあるストーリーを深く知ることができます。 - 見どころ:極上の楽園風景と写真家の軌跡

南国の楽園から歴史的建造物まで、多彩な被写体が織りなす極上のビジュアルが本書の最大の魅力です。青く透き通る海、黄金色の砂浜、緑豊かな自然が鮮やかに広がり、まるで自分が楽園にいるかのような感覚を味わえます。また、写真家としての軌跡をたどる構成になっており、初期の作品から最新作までの進化を楽しめる点も見どころ。三好和義ファンなら必携の一冊です。

ニライカナイ 神の住む楽園・沖縄

- 特徴:三好和義が描く沖縄の楽園世界

楽園の写真家・三好和義氏が長年撮り続けてきた沖縄の風景を、美しいカラー写真と貴重なモノクロ作品で表現した一冊です。本書では、首里城をはじめとした世界遺産や、宮古島・西表島といった離島の絶景、慶良間の透明な海中世界、与那国の海底遺跡まで、多彩な沖縄の魅力が凝縮されています。さらに、琉球文化の専門家による解説も収録され、沖縄の自然と歴史が織りなす「ニライカナイ」の世界観を深く理解できる構成になっています。 - 見どころ:色鮮やかな沖縄の自然と歴史の調和

本書の最大の魅力は、三好和義氏ならではの鮮やかな色彩と、沖縄の神秘的な空気感を見事に捉えた写真の数々です。楽園としての沖縄を象徴するビーチの輝き、サンゴ礁に囲まれた海の青さ、そして歴史を刻む城跡や遺跡が、幻想的な風景として描かれています。また、三好氏が中高生時代に撮影した貴重なモノクロ写真も収録されており、時を超えた沖縄の魅力を感じることができます。序文や解説も充実しており、ビジュアルと知識の両面から沖縄の魅力を楽しめる一冊です。

日本の楽園島

- 特徴:楽園シリーズの新たな到達点

三好和義氏のライフワークである「楽園」シリーズの最新作であり、沖縄を含む南西諸島の16の島々を舞台にした作品集です。デビュー作『RAKUEN』以来、国内外の楽園を撮り続けてきた三好氏が、長年通い続けた島々から初めて訪れた島までを丹念に撮影。最新の撮影機材を駆使したことで、これまで以上に緻密で鮮やかな楽園の表情を捉えています。極彩色の美しさが際立つ、新たな境地を感じられる一冊です。 - 見どころ:極彩色で描かれる16の楽園島

本書の最大の魅力は、三好和義氏ならではの鮮やかな色彩と、沖縄の神秘的な空気感を見事に捉えた写真の数々です。楽園としての沖縄を象徴するビーチの輝き、サンゴ礁に囲まれた海の青さ、そして歴史を刻む城跡や遺跡が、幻想的な風景として描かれています。また、三好氏が中高生時代に撮影した貴重なモノクロ写真も収録されており、時を超えた沖縄の魅力を感じることができます。序文や解説も充実しており、ビジュアルと知識の両面から沖縄の魅力を楽しめる一冊です。

天平の楽園 東大寺

- 特徴:天平文化の美を極めた東大寺の決定版

本書は、写真家・三好和義氏が奈良に居を構え、長年にわたって撮影を重ねた東大寺の決定版写真集です。四季折々の東大寺を捉え、澄んだ冬の夜空に輝く大仏殿や、幻想的な雲海に包まれる境内など、奇跡の瞬間を収めています。また、特別許可を得て撮影された貴重な仏像の細部や、修二会「お水取り」の神秘的な光景も必見。壮麗な天平文化を現代に蘇らせた、圧巻のビジュアル作品です。 - 見どころ:幻想的な風景と細部まで捉えた仏像の美

東大寺の壮大な景観と歴史的な仏像の美しさを極限まで追求した点が本書の見どころです。星空の下で輝く大仏殿や、わずかな時間だけ現れる雲海に包まれた境内など、自然と建築が織りなす幻想的な風景が魅力的に描かれています。また、通常は間近で見ることのできない仏像の細部も鮮明に収録。彩色や装飾の精緻な美しさ、迫力ある表情を通じて、天平時代の芸術の粋を存分に味わえる一冊です。

影響と貢献:後世に残る楽園の記録

三好和義は、風景写真の分野において多大な影響を与えています。彼の写真は単なる観光写真ではなく、自然や文化を通じて「楽園とは何か?」という深い問いを投げかけます。その影響は、同じく風景をテーマに活動する写真家たちにも及び、多くの写真家が彼のスタイルに刺激を受けています。

また、彼の作品は単に美しいだけでなく、環境保護の視点からも価値があります。例えば、彼が撮影したモルディブの美しい風景は、気候変動による海面上昇の危機に直面している地域でもあります。彼の写真が多くの人に届くことで、楽園の美しさを守る重要性が認識されるのです。

さらに、彼の写真集は多くの人々にとって「聖地巡礼」のガイドにもなっています。「三好さんが撮影した楽園を実際に訪れてみたい」という声は多く、彼の作品が観光のきっかけとなることも少なくありません。また、写真技術に関する書籍を出版し、後進の育成にも力を入れており、彼の写真術を学びたいと考える人々にとって貴重な参考書となっています。

まとめ:楽園は心の中にある

三好和義の写真は、単なる風景写真ではなく、「楽園とは何か?」という哲学的な問いを投げかける作品です。彼にとって楽園とは、南国のビーチだけでなく、日本の古寺や四国八十八ヶ所巡りなど、精神的な安らぎを感じる場所でもあります。彼の写真を見ることで、私たちは自分自身の「楽園」を探し始めるのかもしれません。

これからも三好和義は、世界中の楽園を求め、旅を続けるでしょう。彼の作品を通じて、私たちもまた、心の中にある楽園を見つけることができるかもしれません。ぜひ、彼の写真集や写真展を通じて、その美しき世界を体験してみてください。