プロフィール:アナログからデジタルへ、時代を越える写真家 小林のりお

小林のりお(こばやし のりお、1952年生まれ)は、秋田県大館市出身の写真家です。写真との出会いは幼少期に父親が愛用していたカメラがきっかけで、9歳の頃から写真を撮り始めた“写真少年”でした。家業の歯科医院を継ぐべく日本歯科大学に進学するも、写真への情熱を抑えきれず中退し、東京綜合写真専門学校へと進みます。

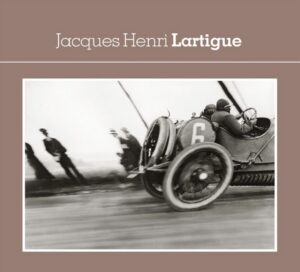

彼の写真表現を“戯れ”と捉える自由な姿勢は、ジャック=アンリ・ラルティーグ(Lartigue, Jacques-Henri/ラルティーグ, 1894–1986)の影響を受けていることも印象的です。

業績と実績:写真集『LANDSCAPES』『FIRST LIGHT』と日本写真史への足跡

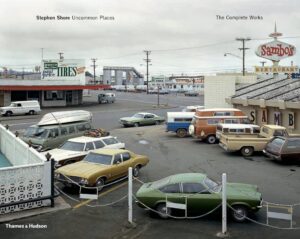

小林の代表作『LANDSCAPES』(1986)は、多摩ニュータウンや港北ニュータウンの造成地を大型カメラで記録した風景写真集です。この作品で日本写真協会賞新人賞を受賞し、風景写真における新たなアプローチとして高く評価されました。さらに、夜の工業地帯を捉えた『FIRST LIGHT』(1992)は、第18回木村伊兵衛賞を受賞する快挙を成し遂げました。

写真集制作においては、「主観を排し、客観的に見る」ことを重視したスタイルが特徴です。出版面では、ペヨトル工房や淡交社など、アート系に強い出版社との関係も深く、これらの出版社は同時代の写真家たち――たとえばホンマタカシや金村修ら――とも縁があります。

専門知識とスキル:Webとデジタルが開く新しい写真の地平

1997年、小林は自身のウェブサイト「ArtBow」を立ち上げ、いち早くデジタル写真とインターネットによる発信に挑みました。彼のシリーズ『デジタルキッチン』は、家庭のキッチンという日常的な空間を題材にし、デジカメの“お手軽さ”を最大限に活かした表現です。フィルム時代に培った構図や露出の厳密な感覚をデジタルにも活かしながら、より直感的かつ自由な撮影を展開しています。

このような小林の実践は、写真表現における新たな発表媒体としてのWebの可能性を示し、多くの写真家や表現者に影響を与えてきました。モニターでの写真鑑賞やWeb展示という概念が浸透するきっかけをつくった点でも、彼の功績は見逃せません。

おすすめの写真集

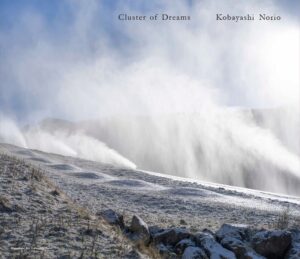

Cluster of Dreams

- 特徴:都市と雪が交差する風景の詩学

『Cluster of Dreams』は、写真家・小林のりおが長年取り組んできたランドスケープ作品の集大成ともいえる一冊です。農村の面影を残す多摩丘陵が都市開発によって変貌していく様子を、定点観測的にとらえた視点に加え、近年は雪の描写に注目。降り積もる雪の透明感や融けゆく儚さを通じて、大地の解体と再生というテーマが静かに浮かび上がります。水平・垂直にレンズを向ける“普通”の撮り方で、風景の深層を探る小林の静謐な世界観が際立ちます。 - 見どころ:時間とともに変化する「雪」という風景

この写真集の見どころは、都市の変化を映す風景の中に、雪という自然現象を重ね合わせた表現です。降り始めの粉雪や人工雪、そして氷結と溶解を繰り返しながら透き通る雪の描写は、まるで時間の層を写し取ったかのような感覚を呼び起こします。小林が還暦を過ぎて新たに見出した視点から、「変わりゆくもの」の美しさが写真を通して語りかけてきます。寄稿:笠間悠貴、デザイン:中新という布陣も、ビジュアルと思想の両面で本作の完成度を高めています。

影響と貢献:写真の未来を切り拓く“遊び心”の伝道師

小林のりおの最大の貢献は、写真を「表現」から解放し、「遊び」や「発見」へと昇華させたことです。モニターで鑑賞されることを前提とした作品群や、時代に即した柔軟なメディアの選択は、日本の写真界に新たな方向性を提示しました。特に「見えない何かを撮る」という彼の哲学は、写真を通じて世界と戯れる姿勢そのものです。

ラルティーグのように、人生とカメラが並走する理想的な関係を体現しつつ、誰にでも開かれた写真表現を追求し続ける小林。その軽やかながら芯のある活動は、写真家にとって“あるべき姿”を問いかけ続けています。ホンマタカシや蜷川実花といった多様な表現者たちと共に、現代写真の一翼を担う存在です。