編集と写真で“圏外”を描く ─ 都築響一のプロフィール

都築響一(つづき・きょういち、1956年生まれ)は、写真家であり編集者、ジャーナリストでもある。上智大学在学中に雑誌『POPEYE』創刊に関わり、のちに『BRUTUS』編集にも参加。以後、フリーランスとして雑誌・書籍・写真集などの制作に幅広く関わる。早くからアウトサイダーアートや“雑多な美”に注目し、見落とされがちな日本の風景や人物にレンズを向けたことで異彩を放ってきた。現代美術の文脈とも交差し、大竹伸朗や北川一成らと共著も残している。

無名を照らすレンズ ─ 都築響一の業績と実績

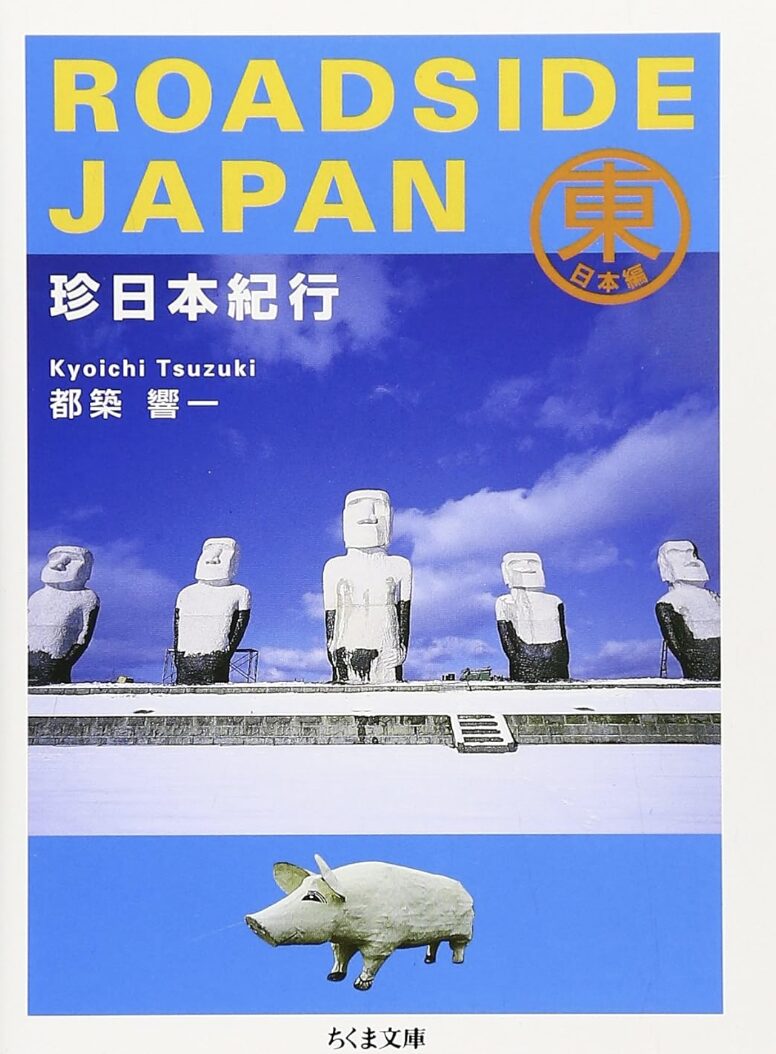

都築の代表作『TOKYO STYLE』は、豪華さとは無縁な東京のリアルな部屋を撮影した記録写真集。続く『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』では全国の珍スポットを独自の視点で巡り、第23回木村伊兵衛写真賞を受賞。写真家としての地位を確立した。加えて『着倒れ方丈記』『捨てられないTシャツ』など、ファッションと個人の関係性を描く編集作品も話題に。出版元の筑摩書房や双葉社、新潮社など、雑誌や書籍での連携を深めてきた。

被写体は“日常の奇跡” ─ 都築響一の専門知識とスキル

都築の最大の強みは、ジャーナリスト的な取材力と編集的な構成力、そして被写体を愛し抜く“まなざし”だ。アートトラック、ラブホテル、暴走族の単車、地方の秘宝館、民俗資料までを対象に、誰も注目しなかった風景や人々を掬い上げてきた。現代美術からロードサイド文化、民俗、ファッションまで横断する知識は圧倒的。ライターやカメラマンを雇わず、自身で撮影・編集・執筆を一手に担うそのスタイルは、写真家としても編集者としても特異な存在感を放つ。

おすすめの写真集

珍日本紀行

- 特徴:都築響一が旅する“知られざるニッポン”の宝庫

『珍日本紀行』は、都築響一が日本全国を歩き、観光地から外れた“圏外”の文化や人々を記録した異色の紀行本です。珍スポット、地元密着の名物店、独自の価値観で生きる人々——“ヘンなもの”ではなく“面白いもの”を見つける編集眼が光ります。ガイドブックとは一線を画す、感性と発見に満ちた一冊。 - 見どころ:誰も知らない場所が、こんなにも輝いている

本書の最大の魅力は「発見の楽しさ」。地方に埋もれた文化や、無名だけど魅力的な人物との出会いが写真と文章で生き生きと綴られています。ページをめくるたびに、テレビやネットでは知り得ない“リアル日本”が浮かび上がる。旅好き、サブカルファン、そして日常に刺激を求める人におすすめの一冊です。

圏外編集者

- 特徴:都築響一の“好奇心編集術”を紐解く一冊

『都築響一:圏外編集者』は、都築氏が自らの編集人生を振り返りながら、「面白さ」への直感だけを頼りに歩んできた軌跡を語る貴重な記録です。既存の枠にとらわれず、珍スポットや独居老人、カラオケスナックなど“誰も注目しない”ものを文化として提示してきた姿勢は、まさに圏外の探求者。編集に〈術〉はないという都築の信念が、一貫した視点で貫かれています。 - 見どころ:好奇心だけが道を開く!「圏外」の編集哲学

本書の魅力は、独特なテーマ設定だけでなく、それをどう見つけ、どう編集してきたかという過程の共有にあります。大手メディアが拾わない現場に足を運び、誰よりも早く“価値化”してきた都築の手法は、編集者・ライター志望者にとっても学びの宝庫。地方発ヒップホップやラブホテルの取材裏話も満載で、読むだけで視点が変わる刺激的な一冊です。

ラブホテル

- 特徴:都築響一が切り取る“愛の空間”ラブホテルの美学

『ラブホの夢は、夜ひらく』は、編集者・都築響一によるラブホテル文化の記録集。昭和・平成の空気を色濃く残した全73室を独自の視点で紹介しています。デコラティブで遊び心満載な室内装飾は、単なる宿泊施設を超えた“愛の舞台装置”。2000年代初頭に急速に消えつつあったその文化を掘り起こし、2023年取材の最新ラブホも追加された保存版です。 - 見どころ:ノスタルジックと革新が交差する“夜の夢”空間

この一冊の見どころは、単なるラブホテルガイドではなく、当時のカップルが体験したドキドキ感、空間の熱気を“今”に伝える点。室内装飾はレトロでポップ、未来のレトロ・デザインを考えるうえでもインスピレーション源に。写真集としてもアートブックとしても楽しめ、昭和文化、インテリアデザイン、サブカルチャー好きにはたまらない一冊です。

“普遍”の価値を問う ─ 都築響一の影響と貢献

都築響一の影響は、既存の「美」や「正しさ」に対する再定義にあります。誰もが目を向けない場所に価値を見出し、アウトサイダーアートや無名の表現者を広く紹介してきました。『ROADSIDERS’ weekly』という個人発信メディアを通じて、新たな編集の形を提示した点でも先駆的です。その視点は、現代アートのフィールドでも注目されており、まさに“圏外”から社会に一石を投じ続ける存在です。