プロフィール:東京下町の息吹を写し続ける写真家

大西みつぐ(おおにし みつぐ、1952年-)は、東京都深川生まれの写真家。東京総合写真専門学校を卒業後、同校の専任講師を務めながら、東京の下町や湾岸エリアをテーマにした作品を撮り続けてきました。彼の写真は、都市の変遷と人々の営みを繊細に切り取るドキュメンタリー作品として評価されています。1985年には「河口の町」で第22回太陽賞を受賞し、1993年には「遠い夏」「周縁の町から」などで第18回木村伊兵衛写真賞を受賞しました。近年では、映画『小名木川物語』の監督も務め、写真だけにとどまらず、映像を通じて東京の風景を表現しています。

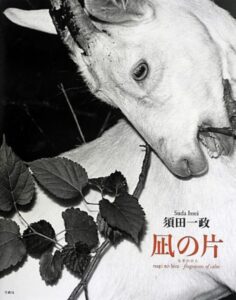

彼の写真スタイルには、須田一政との交流が大きな影響を与えました。須田は日本のストリートスナップの第一人者であり、大西は彼とともに東京の町を歩きながら、「見る」ことの大切さを学びました。また、土田ヒロミや大山顕といった評論家たちが、大西の作品を独自の視点で分析し、その魅力を広める役割を果たしています。

業績と実績:写真を通じた都市の記録

大西みつぐは、東京の都市景観と市井の人々の姿を記録し続けたことで知られます。彼の代表作の一つ『TOKYO EAST WAVES』は、1980年代後半から1990年代初頭にかけて撮影されたカラー作品をまとめたもの。そこには、バブル経済期の東京東部の風景や、人々の日常が克明に記録されています。モノクロ作品「WONDERLAND」と並行して制作され、東京の変遷を多角的にとらえた作品群です。

また、彼は写真だけでなく、エッセイも執筆し、『まちのひかり』や『昭和下町カメラノート』では、昭和の町並みや商店街の魅力を伝えています。これらの書籍は、写真愛好家だけでなく、都市の歴史に興味を持つ人々にも親しまれています。さらに、2006年には「Tokyo East Perspective 墨東写真」というグループ展を企画し、墨田区の職人や街並みを記録。単なる風景写真ではなく、そこに生きる人々のリアルな息遣いを伝える写真家としての姿勢が評価されています。

専門知識とスキル:スナップの妙技とデジタル表現

大西みつぐの写真は、都市の変容と人間の営みをスナップショットの手法で捉える点に特徴があります。彼が愛用するカメラの一つ「マキナ670」は、コンパクトながら中判フィルムの豊かな階調を生かした描写が可能で、都市の光と影を鮮やかに記録するのに適しています。また、彼は富士フイルムGA645WiやブロニカRF645といった軽快な中判カメラも活用し、ストリートフォトにおいて独自のリズムを生み出しています。

さらに、彼は写真表現の可能性を追求し、デジタルカメラの活用やインターネットでの作品発表にも早くから取り組みました。これにより、従来のフィルム写真とは異なる視点で東京を描くことに成功しています。たとえば「標準街景」シリーズでは、デジタル技術を駆使し、都市の現代的な姿をとらえています。

大西みつぐの写真の3つの系譜

大西の作品は大きく分けて「スナップショット カラー」「下町・町」「水辺・川・臨海」という3つの系譜に分類できます。

1. スナップショット カラー

代表作:『TOKYO EAST WAVES』

特徴:1980~90年代の東京の市井の人々や街角の風景をカラー写真で切り取る

解説:モノクロが主流だった時代に、カラーで都市の空気感や光の変化を捉え、時代のリアリティを映し出した

下町・町

代表作:『昭和下町カメラノート』、『まちのひかり』

特徴:東京の下町の商店街や路地、祭りなど、人々の生活と町の歴史が交錯する風景を記録

解説:自身が生まれ育った深川や墨田区を中心に、変わりゆく町の姿を追い続けた

水辺・川・臨海

代表作:『河口の町』『川の流れる町で』

特徴:荒川・中川・隅田川など東京の河川や湾岸地域をテーマに、水辺の風景と人々の暮らしを撮影

解説:水辺のある風景が持つノスタルジーや、都市の変遷を象徴する場としての「川」に注目

また、彼は教育者としての顔も持ち、写真学校での指導やワークショップを通じて、多くの若手写真家に影響を与えています。写真を見ることの大切さ、そして「街を歩くことで得られる視点の変化」を伝えることに力を入れており、その姿勢は写真愛好者にも大きな示唆を与えています。

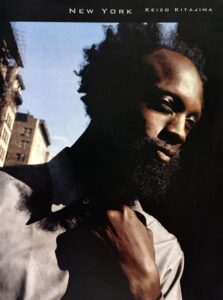

おすすめの写真集

TOKYO EAST WAVES

- 『TOKYO EAST WAVES』の特徴

『TOKYO EAST WAVES』は、大西みつぐが1980年代後半から90年代初頭にかけて撮影した東京東部とその近郊の街を収めたカラー写真集です。第22回太陽賞受賞作「河口の町」、第18回木村伊兵衛賞受賞作「周縁の町から」、湾岸地域をテーマにした「NEWCOAST」の3シリーズを収録。中判カメラ「マキナ670」で撮影されたこれらの作品は、モノクロ作品『WONDERLAND』と並行して制作された重要な記録で、東京の「生活の風景」を鮮やかに残しています。 - 見どころ

本書では、バブル経済期における東京の変貌を、街の表情や人々の営みを通してリアルに映し出しています。スナップショットで描かれる風景は、どこか懐かしく、同時に鋭い都市批評の眼差しも感じさせます。土田ヒロミや大山顕の寄稿も必読で、写真作品の背景を深く掘り下げる内容となっています。視覚だけでなく、思想的にも深く「都市と人間」を考えさせる一冊です。現代の『武蔵野』とも称されるこの写真集は、都市写真に興味のある方に強くおすすめです。

昭和下町カメラノート

- 特徴:

『昭和下町カメラノート』は、大西みつぐがライフワークとして撮り続けてきた東京下町の魅力を、写真とエッセイでガイドブック風に紹介した一冊です。商店街や銭湯、祭りや川沿いの風景など、昭和の面影が色濃く残る場所がテーマ別に構成されており、下町文化を肌で感じられる構成が魅力。写真初心者にも嬉しい、スナップ撮影のヒントも収録されています。 - 見どころ:

全10章にわたって、下町の「いま」と「記憶」を丁寧に掘り起こしていく構成が見どころ。特に、昭和を感じさせる建物や祭りの描写は、郷愁と共感を誘います。商店街のにぎわいや川辺の静けさなど、写真一枚一枚が町の声を伝えてくれるようです。街歩きが好きな方、昭和文化に興味のある方にぴったりの一冊で、写真を通して「まちの魅力を再発見」する旅に出かけられます。

まちのひかり ~昭和風町歩きのススメ~

- 特徴:

『まちのひかり』は、写真家・大西みつぐが1970年代から撮り続けてきた東京下町の風景を中心に、昭和の記憶が息づく約60点の写真とエッセイを収めた一冊です。日常の中にある「まちのひかり」を見つめる視点が印象的で、特別ではないけれど心に残る風景を丁寧に記録しています。懐かしさと温もりを感じられる、町歩きがもっと楽しくなる写真集です。 - 見どころ:

本書の見どころは、写真だけでなく巻末に収録されたエッセイ「昭和風町歩きのススメ」。写真を眺めるだけでなく、実際にまちを歩いて感じることの楽しさが伝わってきます。平凡な町角にも、時代と人の記憶が宿ることを教えてくれる内容で、まるで小さな旅に出たような気持ちにさせてくれます。昭和の風景に惹かれる人や、ゆるやかな街歩きが好きな方にぴったりの一冊です。

影響と貢献:東京を撮る写真家としての遺産

大西みつぐの作品は、東京という都市の記録としての価値だけでなく、写真の持つ「記憶の力」を考えさせるものでもあります。彼は、単なるノスタルジーに陥ることなく、「今」を撮ることを重視しており、過去と現在の都市風景を対比しながら、時代の変遷を映し出してきました。

彼の影響は、日本国内の写真界だけにとどまりません。海外でも評価されることが多く、特にドキュメンタリー写真の分野では、ウジェーヌ・アジェ(Eugène Atget, 1857-1927)やアルフレッド・スティーグリッツ(Alfred Stieglitz, 1864-1946)といった都市を記録した写真家との比較がなされることもあります。彼自身も、スティーグリッツやアジェの仕事に強く影響を受けており、都市と人間の関係を「写真で刻む」ことを一貫して続けています。

また、彼は写真と文学の融合にも関心を持ち、俳人・石田波郷にちなんだ俳句と写真のコンテスト「こども江東歳時記」の審査員を務めました。このコンテストでは、季節や街の情景をテーマにした俳句と写真が集まり、大西は写真の視点から作品を評価しました。こうした活動を通じて、彼は写真表現の可能性を広げ、地域文化や歴史とのつながりを大切にする姿勢を示しています。このように、彼の活動は写真にとどまらず、広く文化的な視点を持つものとなっています。

大西みつぐの写真は、都市の過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋として、多くの人々に影響を与え続けています。彼のレンズを通して見た東京の姿は、ただの風景ではなく、そこに生きた人々の記憶とともに刻まれているのです。

まとめ:東京を写すという生き方

大西みつぐは、東京という巨大都市の中でも、とりわけ「東」に位置する下町や湾岸エリアに焦点を当て、そこに生きる人々と風景を長年にわたり丁寧に記録してきた写真家です。彼の作品には、単なる記録写真を超えた、「まちの記憶」や「生活の匂い」が漂っています。それは、写真を通して人と街をつなぎ直すような行為ともいえるでしょう。

彼の表現は、「スナップショット カラー」「下町・町」「水辺・川・臨海」という3つの系譜に整理され、それぞれにおいて都市と人間の営みが深く描かれています。また、教育者・審査員・映画監督といった多面的な活動を通じて、地域文化や表現の可能性を広げてきたその姿勢も、多くの人に刺激を与えています。

大西の写真は、過ぎゆく時間の中で見逃されがちな「日常のかけら」を見つけ出し、そこに美しさと意味を見出そうとするまなざしに満ちています。東京を、そして都市を撮ることの意味を深く考えさせてくれるその作品世界は、今後も多くの人々の心に残り続けるでしょう。