田原桂一(たはら けいいち、1951-2017)は、日本が誇る世界的な写真家であり、光の表現において独自の境地を開いた芸術家です。彼は単なる写真家にとどまらず、建築や都市空間とのコラボレーションを通じて「光の彫刻」とも呼ばれる作品を生み出しました。本記事では、田原桂一の生涯と業績、彼の写真技法、そして後世への影響について詳しく解説します。

プロフィール:光の探求者としての人生

田原桂一は1951年、京都府に生まれました。写真家であった祖父の影響を受け、中学時代から写真の技術を習得。その後、劇団「レッド・ブッダ・シアター」に参加し、照明や映像の演出を担当しました。これが彼の「光」に対する探究心の始まりです。

1972年、劇団のヨーロッパ公演に同行し渡仏。そこで彼は、日本の柔らかな光とは異なる、ヨーロッパの鋭く刺すような光に衝撃を受けます。この経験が契機となり、田原はパリに定住し、写真家としての活動を開始しました。彼の初期作品『都市』(1973-1976)や『窓』(1973-1980)は、パリの独特な光をモノクロームで捉えたもので、1977年にはフランスのアルル国際写真フェスティバル新人大賞を受賞し、一躍注目を浴びました。

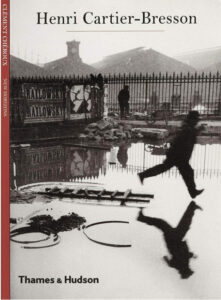

田原のキャリアの初期には、フランスの写真家アンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson)や、建築写真で知られるルネ・ブリ(René Burri)など、国際的な写真家との交流がありました。特にカルティエ=ブレッソンの「決定的瞬間」の概念とは異なる、空間と時間の持続を捉える田原のスタイルは、彼独自のものとして確立されていきました。

業績と実績:写真から光の彫刻へ

田原桂一の写真作品は、都市や建築を被写体にしたものから始まりましたが、次第に「光」そのものを主題とするようになります。代表作には、『顔貌』(1978)、『エクラ』(1979-1983)、『ポラロイド』(1984)などがあります。彼は1980年代から光を使ったインスタレーションや都市空間とのコラボレーションにも積極的に取り組みました。

特に注目すべきプロジェクトには以下のものがあります。

・《光の庭》(1989年、北海道恵庭市)

光と音楽がシンクロする庭園インスタレーション。コンピュータ制御による光の演出が特徴。

・《Echos de lumière》(2000年、パリ・サンマルタン運河)

地下道に設置された光のインスタレーション。プリズムを使った虹の光が石壁を伝う。

・《光の門》(2004年、東京都青山通り)

写真だけでなく、建築空間を利用した光の演出作品。

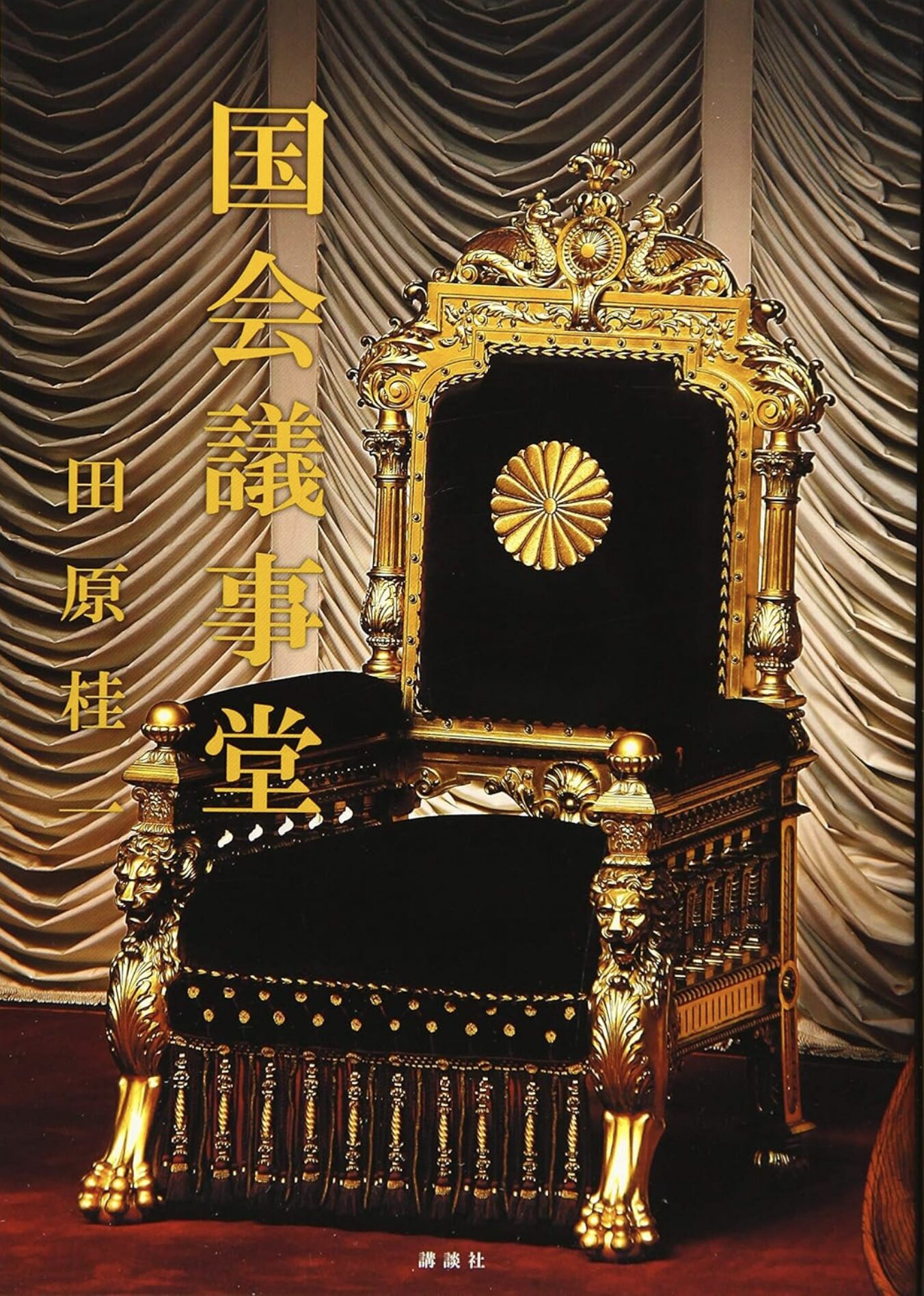

また、彼は『国会議事堂』(2015)、『迎賓館 赤坂離宮』(2016)など、歴史的建築物を撮影した写真集も発表しています。これらの作品では、単なる記録写真ではなく、建築そのものが持つ時間と光の関係を芸術的に表現しました。

彼の作品はフランスを中心に評価され、1985年には日本の木村伊兵衛賞を受賞、1993年にはフランス芸術文化勲章シュバリエを授与されるなど、国際的な評価を確立しました。

専門知識とスキル:光を操る魔術師

田原桂一の最大の特徴は、光を物質のように扱う独自の表現手法にあります。彼は写真の印画技術にとどまらず、ガラスや石灰岩、アルミニウム、布などさまざまな素材に印画する技法を開発しました。この手法によって、光が空間と時間の中でどのように作用するかを表現しました。

例えば、『トルソー』シリーズでは、人間の肉体をモチーフにしながらも、生身の人間以上の生命感やエロスを感じさせる作品を生み出しました。また、彼の建築写真では、被写体となる建物の物理的な形状だけでなく、そこに降り注ぐ光や影の変化を記録することで、「建築の時間性」を表現しました。

彼の技法には、以下のような要素が見られます。

・光の軌跡をとらえるロングエクスポージャー技法

・プリズムや鏡を使った光の屈折表現

・写真とインスタレーションを融合した「光の彫刻」

田原は、カメラマンというよりは、むしろ「光を操る魔術師」とも言える存在でした。彼の作品は、光の粒子や波動が物質と交差する瞬間を捉え、それを視覚化することに成功しています。

おすすめの写真集

国会議事堂

- 特徴:MADE in JAPANの象徴を独自の視点で撮影

国会議事堂は、国内の建築資材を使用し、日本の職人技によって完成した歴史的建築物です。延べ254万人の手で築かれたこの荘厳な建物を、光を追求し続けた写真家・田原桂一が独自の視点で撮影しました。彼はこれまで、ヨーロッパの世紀末建築やパリ・オペラ座などの名建築を捉えてきた経験を活かし、国会議事堂の重厚な造形美を光と影のコントラストで際立たせています。本書は、日本建築の象徴を芸術的に再発見できる貴重な一冊です。 - 見どころ:建築美と光の演出が生み出す圧倒的な存在感

国会議事堂は、政治の中心であるだけでなく、建築物としても多くの人を魅了しています。修学旅行生だけでなく、大人向けツアーも組まれるほど人気が高まり、年間90万人以上が訪れるスポットとなっています。本書は、田原桂一ならではの光の捉え方を通じて、衆議院・参議院それぞれの空間をダイナミックに映し出し、建築美の細部まで堪能できる構成となっています。歴史と芸術が交差する、唯一無二の視点で国会議事堂を楽しめる写真集です。

迎賓館 赤坂離宮

- 特徴:日本初の国宝級西洋建築を光と影で表現

迎賓館 赤坂離宮は、明治時代に建てられた日本唯一のネオ・バロック様式の宮殿建築であり、国宝に指定された歴史的建造物です。一般公開が始まるや否や、多くの観覧希望者が訪れ、東京の新たな観光名所となりました。世界的写真家・田原桂一は、ヨーロッパの世紀末建築を撮影した経験を活かし、この建築の持つ壮麗な美しさを光と影の対比で際立たせています。本書では、迎賓館の荘厳な空間美を、独自の視点で切り取っています。 - 見どころ:芸術的視点で捉えた豪華絢爛な空間

田原桂一の写真は、単なる記録ではなく、建築そのものが持つ時間の流れや空間の奥行きを感じさせます。迎賓館 赤坂離宮の煌びやかなシャンデリア、大理石の階段、精緻な天井装飾など、細部にわたる美しさがダイナミックに表現されています。まるで19世紀のヨーロッパに迷い込んだかのような幻想的な雰囲気を感じられる写真集です。建築と光の魔術師・田原桂一が生み出したこの一冊は、日本建築の新たな魅力を発見する貴重な作品です。

光の彫刻

- 特徴:光を自在に操る表現者

田原桂一は、パリでの経験をきっかけに「光」そのものを探求し続けた写真家・アーティストです。彼の作品は、写真の枠を超え、都市空間に「光の彫刻」として展開されます。北海道恵庭の《光の庭》や、パリの《光のエコー》、スイスの《光の木》など、世界各地で光のインスタレーションを手がけました。彼は、強い光、弱い光、やさしい光、そして闇さえも光の一部と捉え、「生き物としての光」を表現します。その作品は、私たちに光の持つ生命力を感じさせ、幻想的な世界へと誘います。 - 見どころ:光と時間が生み出す幻想的な世界

田原は、単なる写真撮影にとどまらず、ガラスや石灰岩、アルミ、布の上に印画する独自の手法を用い、光と時間の交錯を捉えました。《トルソー》シリーズでは、生身の人間以上に生命感やエロスを感じさせる作品を生み出し、花の写真では葉脈の一本一本に至るまで繊細に捉えています。彼の作品には、時間の流れと光の痕跡が刻まれ、単なる視覚的美しさだけでなく、「存在することの意味」を問いかける哲学的な深みがあります。

影響と貢献:写真と建築の融合を生んだ先駆者

田原桂一は、写真という枠を超え、都市空間や建築とコラボレーションする新しい芸術の形を生み出しました。彼の影響は、写真家だけでなく、建築家やデザイナーにも及びました。

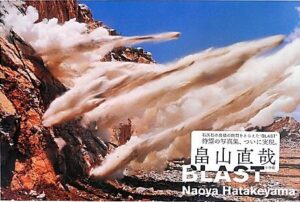

彼が影響を受けた写真家には、フランスのベルナール・フォコン(Bernard Faucon)や、光と建築の関係を探求したルイジ・ギッリ(Luigi Ghirri)などが挙げられます。一方で、彼の作品に影響を受けた後進の写真家には、杉本博司や畠山直哉など、日本の現代写真界を代表する作家たちがいます。

また、彼の作品は建築界にも大きな影響を与えました。彼が関わったプロジェクトには、フランスのマルセイユ図書館や、GINZA888ビルのデザインなどがあり、写真と建築が融合する新しい表現の可能性を示しました。

田原桂一は2017年にこの世を去りましたが、彼の遺した作品と思想は今も多くの人々に影響を与え続けています。彼の「光の彫刻」という概念は、写真の枠を超えた芸術として、新しい世代のアーティストたちにインスピレーションを与えています。

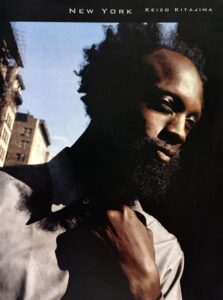

まとめ:北島敬三の写真が問いかけるもの

北島敬三は、ストリートスナップからポートレート、風景写真まで、その表現を変化させながらも、一貫して「現実の記録」というテーマを追い続けてきました。彼の作品は、都市や人々、風景を通じて、私たちの社会のあり方や時間の流れを可視化するものです。

彼の写真集『NEW YORK [新版]』や『UNTITLED RECORDS』は、ただの写真ではなく、時代の証言としての価値を持っています。写真を通じて現実を見つめ直したい方には、ぜひ手に取ってほしい作品です。