はじめに

水中写真(Underwater Photography)は、水の中に広がる神秘的な世界を記録するための写真技術です。スキューバダイビングやシュノーケリングの普及とともに一般の人々にも広がり、現在では写真の一大ジャンルとして確立されています。本記事では、水中写真の歴史や技術、さらにはスポーツとしての側面や研究活用について詳しく紹介します。

水中写真の歴史:1856年から始まった水中の冒険

19世紀:最初の水中写真の誕生

水中写真の歴史は1856年、イギリスのウィリアム・トンプソン(William Thompson)による試みが始まりとされています。その後、1893年にはフランスのルイ・ブータン(Louis Boutan)が、水密カメラを使用して地中海沿岸で成功を収めました。彼の功績を称え、現在ドイツのスポーツダイバー協会(VDST)が主催する水中写真コンテスト「Kamera Louis Boutan」が開催されています。

20世紀:映画と写真集の登場

1914年にはイギリスのジョン・アーネスト・ウィリアムソン(John Ernest Williamson)がバハマで撮影した最初の水中映画『Thirty Leagues Under the Sea』を公開しました。さらに、1939年にはオーストリアの水中ダイビングのパイオニアであるハンス・ハス(Hans Hass)が『Diving to Adventure』という最初の水中写真集を出版しました。

日本における水中写真の歴史

日本では昭和初期に大日本帝国海軍がヘルメット潜水を用いた水中写真を撮影。その後、1932年に静岡県伊東水産試験場長の三浦定之助が水中カメラを用いた撮影を行い、翌年には水深45mでの成功を収めました。

水中写真の技術:カメラと撮影方法の進化

水陸両用カメラの登場

1957年、世界初の水陸両用カメラ「カリプソ(Calypso)」が開発されました。その後、日本光学工業(現ニコン)が製造販売権を取得し、1963年に「ニコノス(Nikonos)」として販売。このカメラは、ハウジングなしで防水機能を備え、水中撮影の革命をもたらしました。

特に、1984年発売の「ニコノスV」は水深50m対応の防水構造ながらコンパクトで、多くの水中写真家に愛用されました。さらに、1992年には世界初のオートフォーカス搭載水中専用一眼レフカメラ「ニコノスRS」が登場し、描画力が飛躍的に向上しました。

水中ならではの撮影技術

・光の吸収と色の変化

水中では深くなるほど光が吸収され、赤色は10m、黄色は20mを超えるとほぼ消え、30m以上では青い光も減少してしまいます。そのため、人工照明(ストロボや水中ライト)が必要になります。

・屈折率の違い

水中では光の屈折率が異なるため、陸上と比べて焦点距離が長くなり、画角が狭まります。そのため、広角レンズ(特にフィッシュアイレンズ)が多く使われます。

・透明度と撮影距離

水の透明度によって撮影の難易度が変わり、特に接近撮影が求められます。そのため、マクロ撮影や超広角撮影の技術が発展しました。

おすすめの写真集

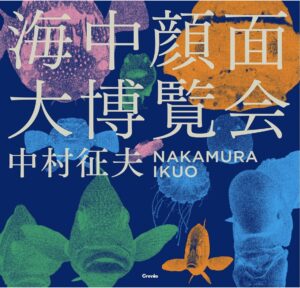

海中顔面大博覧会

- 特徴:100種類以上の海中生物の豊かな表情を収録

『海中顔面大博覧会』は、海に生きる個性豊かな生き物たちの「顔」にフォーカスしたユニークな写真集です。水深わずか数十センチの浅瀬から、雄大な大洋まで、海の中には人間のような表情を持つ生き物たちがいっぱい。本書では、100種類以上の生物が織りなす、かわいらしい顔、強面の顔、ユーモラスな顔など、一瞬の表情を絶妙なタイミングで捉えています。さらに、それぞれの写真には中村征夫氏の遊び心あふれるキャプションが添えられ、思わずクスッと笑ってしまう構成になっています。 - 見どころ:ユーモアと驚きが詰まった「海の顔博覧会」

この写真集の最大の魅力は、まるで人間のような感情が見える海の生き物たちの「表情」です。例えば、驚いたような顔をしたフグ、にやりと笑っているようなウツボ、まるで哲学者のような深いまなざしの魚など、どの1枚も見る人の想像力をかき立てます。さらに、中村氏の軽妙なコメントが写真にユーモアを加え、海の中にこんなに面白い世界が広がっているのかと驚かされるはず。美しいだけではない、海の奥深い魅力を存分に楽しめる1冊です。

サンゴと生きる (中村征夫の写真絵本)

- 特徴:写真で学ぶサンゴと生き物たちの共生の物語

『サンゴと生きる』は、水中写真家・中村征夫氏がサンゴの生態をわかりやすく伝える写真絵本です。主人公はサンゴに棲む「オオアカホシサンゴガニ」。サンゴはただの「石」ではなく、そこに暮らす生き物たちと密接な関係を持ち、命をつないでいます。本書では、サンゴがどのように生まれ、成長し、魚やカニたちと共生しているのかを美しい写真とともに解説。子どもから大人まで、楽しく海の神秘を学べる1冊になっています。 - 見どころ:世界初撮影の「サンゴの喧嘩」を収録!

本書の見どころは、沖縄・慶良間諸島で中村氏が初めて撮影に成功した「サンゴの喧嘩シーン」。実はサンゴ同士も生き残りをかけて激しく争います。成長の早いサンゴが日照権を独占しようとするのに対し、成長の遅いサンゴは毒の触手を伸ばして抵抗。そんな壮絶な戦いの瞬間を、貴重な写真で鮮明に記録しています。さらに、温暖化によるサンゴの白化現象や環境問題にも触れ、自然を守る大切さを考えさせられる内容になっています。

遙かなるグルクン

- 特徴:30年にわたる取材で追い続けた伝統漁「アギヤー」

『遙かなるグルクン』は、水中写真家・中村征夫氏が30年にわたり撮影し続けた、沖縄の伝統漁「アギヤー」に迫る一冊。アギヤーとは、舟団を組み、魚を人の力で追い込むダイナミックな漁法。沖縄の各地で行われていたこの漁も、現在は伊良部島のみで継承されています。本書は、過酷な漁に挑む海の男たちの生き様、そして漁の文化が持つ美しさや厳しさを、モノクロ写真で鮮明に伝えています。 - 見どころ:沖縄の海に生きる男たちの息づかいを感じる写真

本書の見どころは、伝統漁の様子を圧倒的な臨場感で切り取ったモノクロ写真の数々。水しぶきを上げながら繰り広げられる勇壮なアギヤー、港での活気あふれる光景、そして沖縄の海に生きる男たちの表情。そのすべてが、ただの記録写真ではなく、長年この文化に魅せられた中村氏だからこそ撮れる「生きた写真」として伝わります。沖縄の海と人々の歴史を感じたい方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

水中写真がスポーツに?

水中写真競技の誕生

1958年に設立されたCMAS(世界水中連盟)は、水中写真をスポーツとして普及させました。競技名はそのまま「Underwater Photography」で、参加者はスキューバダイビングで撮影し、写真の出来栄えを競います。

この競技の特徴:

・2日間で指定されたテーマに沿った水中写真を撮影

・カメラを提出し、撮影者が分からない状態で審査

・1985年にイタリアで第一回大会が開催され、以降2年ごとに世界大会が開かれる

水中写真の新たな活用:研究と環境保護に?

近年、SNSやWebサイト上に膨大な数の水中写真がアップされており、これらの画像が海洋生物の研究や環境保護に活用されています。

研究への応用

・生態調査:水中写真の位置情報を活用し、生物の生息地や行動パターンを分析

・新種発見:世界中のダイバーが撮影した写真から、これまで未発見だった生物が発見されることも

環境保護への貢献

・サンゴ礁の健康状態を記録

・海洋汚染の監視

これらの活動は、水中写真の持つ「記録としての価値」が科学的にも重要であることを示しています。

まとめ:水中写真の魅力とは?

水中写真は、単なる趣味や芸術表現にとどまらず、スポーツ、科学、環境保護などさまざまな分野で活用されています。その歴史は19世紀から続き、技術の発展とともに誰でも楽しめる分野へと成長しました。

もしこれから水中写真に挑戦したいなら、まずは防水カメラを手に取り、シュノーケリングやスキューバダイビングと組み合わせて楽しんでみましょう。そこには、陸上では決して見ることのできない美しい世界が広がっています。