倉田精二(くらた せいじ、1945-2020)は、日本のストリートフォトの歴史に名を刻む写真家です。1970年代の東京を舞台に、暴走族、ギャング、ストリッパー、右翼、トランスジェンダーなど、社会の周縁に生きる人々を鋭い視点で捉えました。代表作『FLASH UP』は、彼の写真哲学を象徴する作品であり、光と影が交錯する東京のリアリティを生々しく記録しています。本記事では、倉田精二のプロフィールから彼の業績、写真技術、影響を与えた・受けた人物までを紹介します。

プロフィール:美術から写真へ、都市の記録者となるまで

倉田精二は1945年、東京・中央区に生まれました。東京藝術大学を卒業後、美術教師として働きながら、油絵や版画、実験映画を制作するなど、多方面で表現を模索していました。しかし、1970年代半ば、社会への違和感や現実感の喪失に直面し、その表現の手段として写真を選択します。

彼の写真家としての大きな転機となったのは、1974年(昭和49)細江英公、東松照明、荒木経惟、森山大道らによってワークショップ写真学校が開校されると同時に第一期生として森山大道教室に入校。森山のラディカルなスナップ写真の手法に影響を受けながらも、倉田は独自の視点を築いていきました。彼は、フラッシュを多用し、都市の夜を鮮烈に切り取るスタイルを確立。こうして生まれたのが、彼の代表作『FLASH UP』でした。

また、彼は都市をただ観察するのではなく、都市に生きる人々との対話を大切にしました。被写体との関係性を築きながら、彼らの生の瞬間を写真に収めることで、単なるドキュメントではなく、視覚的なストーリーを生み出していったのです。

業績と実績:『FLASH UP』とその後の写真表現

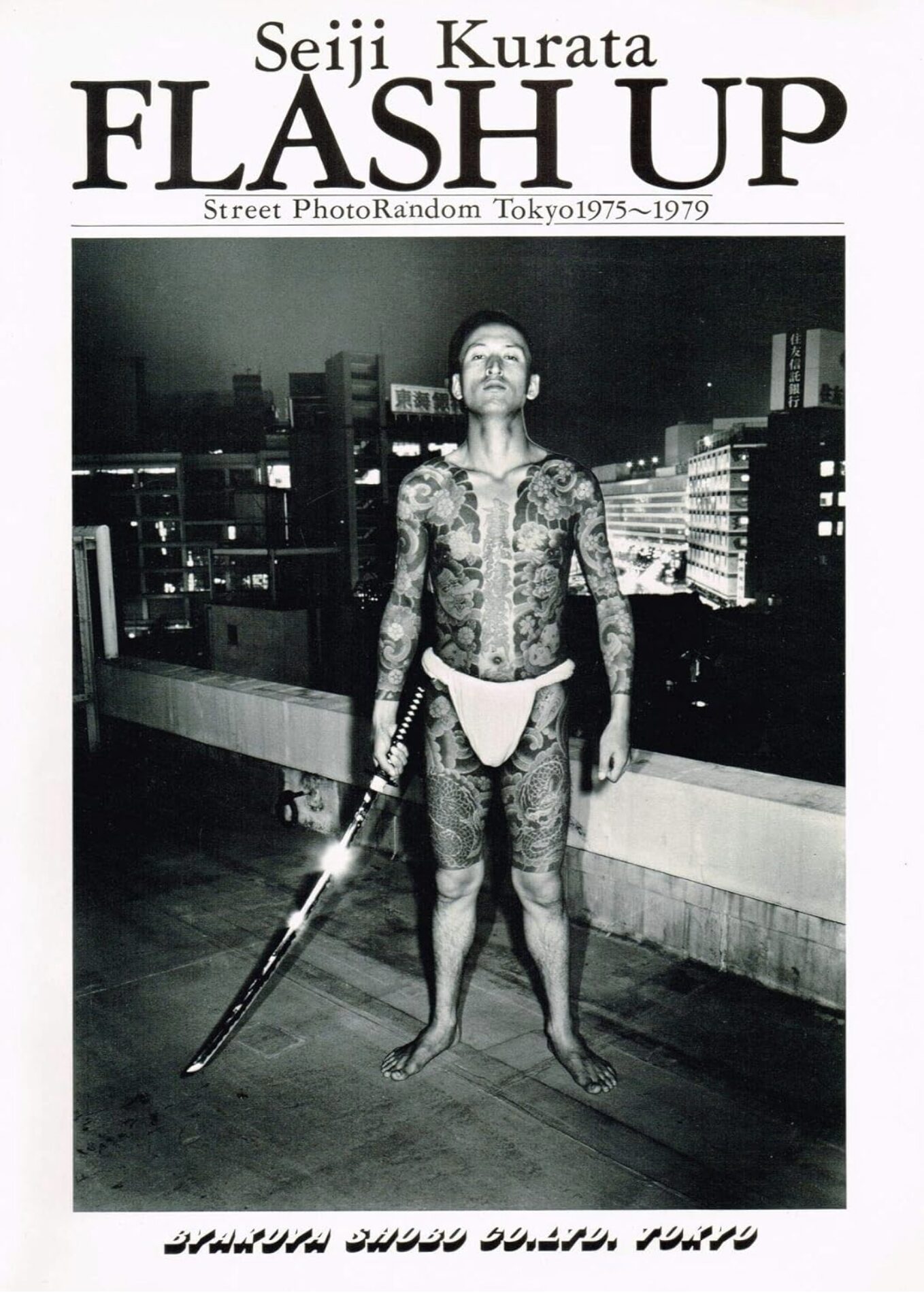

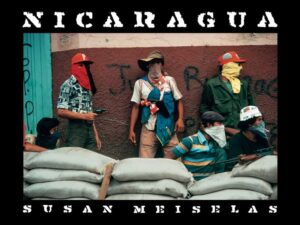

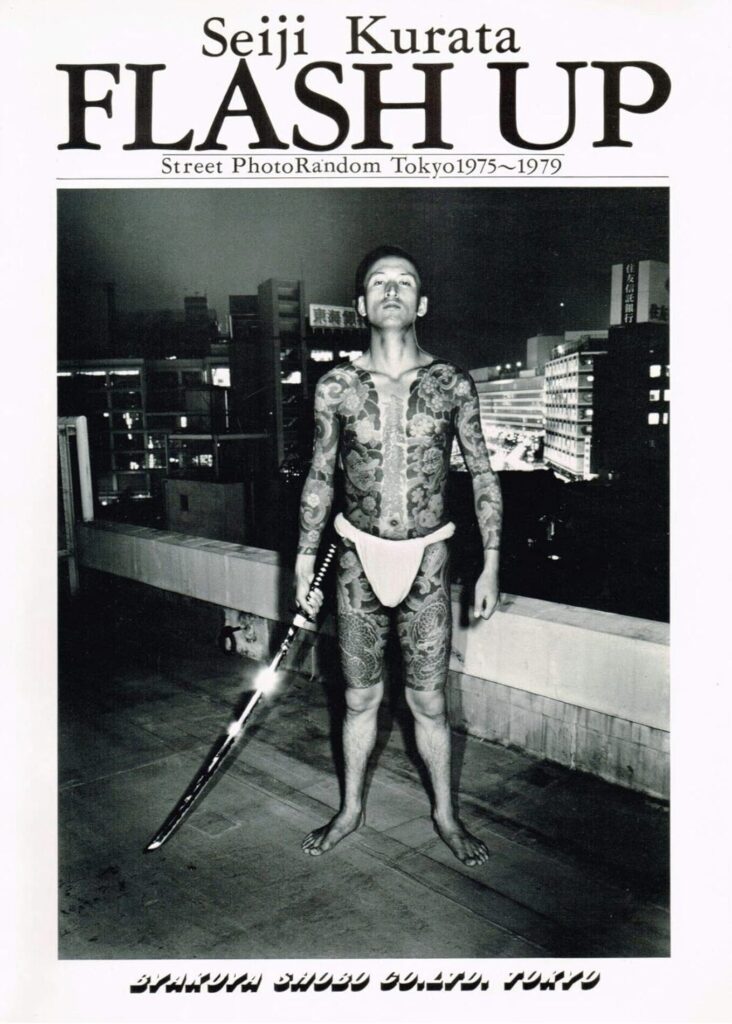

倉田精二の名を一躍有名にしたのが、1980年に刊行された写真集『FLASH UP』です。この作品は、1975年から1979年にかけて撮影された東京のストリートスナップを収めたもので、暴走族、ヤクザ、ナイトクラブのダンサー、労働者など、多様な人々が登場します。フラッシュを多用したモノクロ写真は、都市の暗闇を鋭く照らし出し、そこに生きる者たちの存在感を強烈に浮かび上がらせました。

本作は、1980年に木村伊兵衛賞を受賞し、彼の写真家としての地位を確立しました。その後、『Photo Cabaret』(1982)、『80’s Family』(1991)、『大亜細亜』(1990)、『Trans Asia』(1995)など、国内外の都市を舞台にした作品を発表。特に1994年のモンゴル滞在を経て生まれた『Trans Asia』では、日本を飛び出し、アジアの広大な風景と人々をカラーで描き出しました。

また、1999年には写真集『Japan』で講談社出版文化賞を受賞し、その表現の幅をさらに広げました。彼の作品は、ニューヨークのICP(International Center of Photography)やブルックリン美術館、東京都写真美術館など、国内外の美術館に収蔵されています。

専門知識とスキル:フラッシュを駆使したスナップショットの魔術師

倉田精二の写真技法の最大の特徴は、フラッシュを多用したストリートスナップにあります。彼は中判カメラを使用し、暗闇の中で瞬時に被写体を切り取ることで、東京のナイトシーンを鮮烈に表現しました。この手法は、森山大道のブレやボケを活かしたダイナミックなスナップとは異なり、より精密で緻密な描写を可能にしました。

彼の撮影スタイルは、単に偶然を捉えるのではなく、被写体との距離感や関係性を重視するものでした。暴走族やナイトクラブのダンサーといった、一般的には写真に収めにくい被写体と積極的に関わり、彼らの内面までも引き出すような写真を撮影しました。

また、倉田は「スナップ」という行為そのものを哲学的に捉え、写真を通じて都市の変容や社会の断片を記録し続けました。これは、アメリカのダイアン・アーバス(Diane Arbus)や、フランスのアンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson)の写真にも通じるものがあり、都市と人間の関係性を深く洞察した作品を生み出しました。

おすすめの写真集

FLASH UP

- 特徴:

倉田精二の写真集『FLASH UP』は、1970年代の東京を舞台に、都市の現実と写真の可能性を鋭く探求した作品です。スナップショットを通じて、日常に潜む非現実感や社会の歪みを写し出し、視覚的なストリート・ランダムの表現を追求しました。荒々しいフラッシュ撮影と大胆な構図が特徴で、都市の息づかいをダイレクトに感じさせます。時間と空間の断片を切り取ることで、変容し続ける東京の姿と、写真を通じた自己の覚醒を記録した貴重な一冊です。 - 見どころ:

『FLASH UP』の最大の魅力は、東京の街が持つ「混沌と美」をフラッシュの閃光によって鮮烈に焼き付けた点にあります。倉田が「snap」という手法で捉えたのは、目の前の現実を切り取るだけでなく、写真そのものの在り方を問う視線でした。光と影、動と静、秩序と混沌が入り混じる都市の表情を、高コントラストなモノクロ写真が鋭く描き出します。見る者は、都市のリアリティと同時に、自身の知覚が揺さぶられる体験をすることでしょう。

影響と貢献:ストリートフォトの継承と次世代への影響

倉田精二の写真は、同時代の日本の写真家に大きな影響を与えました。彼が学んだ森山大道はもちろん、荒木経惟(あらき のぶよし)や中平卓馬(なかひら たくま)といった、日本のプロヴォーク系写真家とも共鳴する表現を展開しました。また、彼のスタイルは海外のストリートフォトグラファーにも影響を与え、アメリカのブルース・ギルデン(Bruce Gilden)や、イギリスのマーティン・パー(Martin Parr)らの作品にもその痕跡を見出すことができます。

さらに、倉田の写真は、単なるドキュメンタリーにとどまらず、都市に生きる人々の物語を描く「ストーリーテリング」の要素を持っていました。これは、現代のストリートフォトグラファーが目指すべき方向性として、今なお多くの写真家に影響を与え続けています。

彼の写真は、日本の都市文化や社会の変容を記録する重要なアーカイブとしての価値を持ち、後世の研究者や写真家にとって貴重な資料となっています。2020年に彼が亡くなった後も、彼の作品は再評価され続けており、『FLASH UP』は現在でも多くの写真ファンに愛される名作として語り継がれています。

まとめ

倉田精二は、東京という都市のリアリティを独自の視点で捉えたストリートフォトの巨匠でした。『FLASH UP』をはじめとする彼の作品は、光と影のコントラストを通じて、都市に生きる人々の姿を鮮烈に描き出しました。彼の写真は、現代の写真家たちにとっても大きな示唆を与え、ストリートフォトの魅力を再発見させるものです。今なお色褪せることのない彼の作品を、ぜひ手に取って体感してみてください。