江成常夫(えなり つねお、1936年 – )は、日本の写真史において重要な役割を果たした写真家の一人です。彼の作品は、日本の「負の遺産」を記録し、戦争の影響を受けた人々の人生を写真を通して伝えるものです。本記事では、江成氏の人生と業績、彼の専門知識と写真技術、そして彼が写真界に与えた影響について詳しく解説します。

プロフィール:歴史の証人としての歩み

江成常夫は1936年、神奈川県相模原市に生まれました。東京経済大学を卒業後、1962年に毎日新聞社に入社。新聞記者として東京オリンピック(1964年)や沖縄返還協定(1971年)の取材を担当しました。しかし、1974年に新聞社を退職し、フリーの写真家として活動を開始。アメリカへ渡り、そこで戦争花嫁たちと出会ったことが、彼の写真家人生の大きな転機となりました。その後も旧満洲に取り残された中国残留孤児、被爆地ヒロシマ・ナガサキなど、日本の戦争とその影響を受けた人々を追い続けました。

江成氏はまた、九州産業大学の名誉教授として写真教育にも尽力し、ニッコールクラブの会長やニコンサロンの運営委員としても活動。写真家としてのキャリアだけでなく、後進の育成や日本の写真界の発展にも貢献しました。

業績と実績:歴史を記録する写真作品

江成氏の作品は、日本の近現代史を写真という視点から捉えたものが多く、戦争やその影響を受けた人々の記録が中心です。代表作には、『花嫁のアメリカ』(1981年・木村伊兵衛賞)、『シャオハイの満洲』(1984年・土門拳賞)、『ヒロシマ万象』(2002年)、『被爆 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証』(2019年)などがあります。

特に『シャオハイの満洲』では、戦争によって家族を失い、名前も国籍もわからないまま中国で育った日本人孤児たちの姿を記録。この作品で土門拳賞を受賞しました。彼の作品は単なるドキュメンタリーではなく、被写体の人生そのものを写し出す「生きた証言」としての役割を果たしています。

彼の作品は、出版社との関係も深く、新潮社や小学館、集英社、講談社などから出版されています。また、報道写真の第一線で活躍した経験を活かし、新聞や雑誌での連載も多数手掛けました。

専門知識とスキル:被写体に寄り添うドキュメント写真

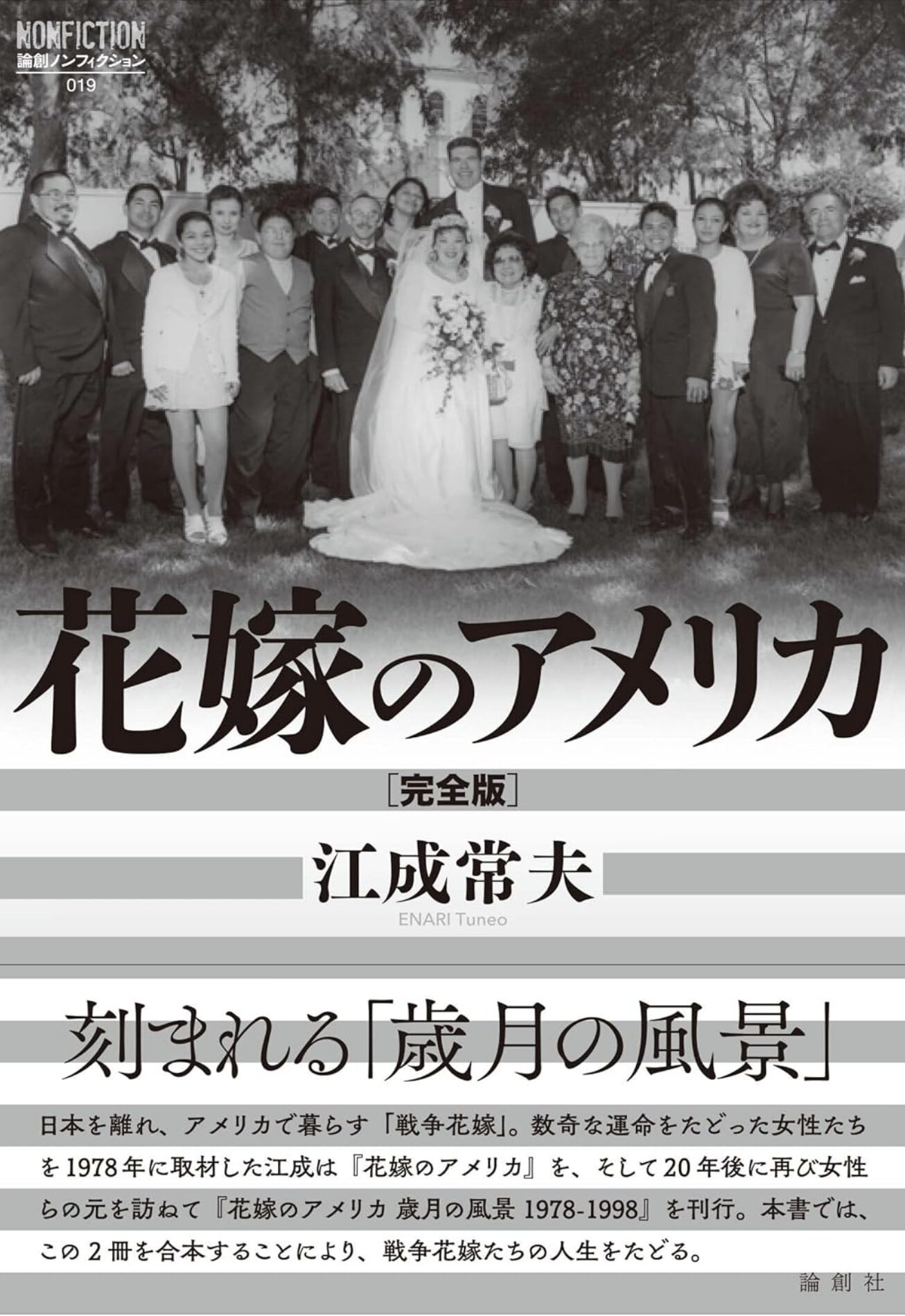

江成氏の写真技術は、被写体の人生に深く入り込むドキュメンタリー手法に特徴があります。彼の取材は数年から十数年にわたるものが多く、例えば『花嫁のアメリカ』では1978年の取材から20年後に再訪し、彼女たちの人生の変遷を記録しました。

また、江成氏はポートレート写真にも長けており、特に『百肖像』(1984年)では、100人の著名人や市井の人々を撮影。被写体の内面を引き出す技術は、彼の長年の経験と人間への深い洞察力によるものです。

さらに、彼の写真には詳細なキャプションが添えられ、写真だけでは伝えきれない背景や歴史を読者に伝える工夫がされています。これは、報道写真家としての経験が活かされたものと言えるでしょう。

おすすめの写真集

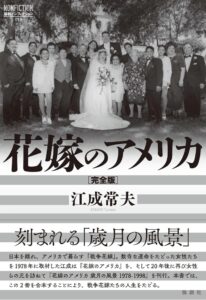

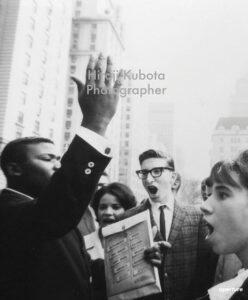

花嫁のアメリカ[完全版]

- 特徴:

江成常夫が戦後日本の隠れた歴史に迫った『花嫁のアメリカ』は、アメリカ兵と結婚し異国で生きた「戦争花嫁」たちの姿を記録した写真集です。本書は、1978年の初取材から20年後の再訪を経て刊行された2冊を合本した完全版。戦争という激動の時代を経て、日本を離れた女性たちが新天地でどのように生き抜いたのか、その葛藤や誇りをポートレートとインタビューを通じて浮かび上がらせます。 - 見どころ:戦争花嫁たちの人生を映すポートレートと言葉

本書の最大の魅力は、戦争花嫁たちの「生の声」と「表情」をリアルに伝える点です。英語と日本語が入り混じった言葉の中には、異国で生きる苦悩と誇りがにじみます。また、写真には、時の流れとともに変化した彼女たちの姿があり、20年の歳月が刻む人生の重みを感じさせます。日本を離れてもなお強く残る「日本人としてのアイデンティティ」が、彼女たちの言葉や家庭の様子を通して伝わり、読む者の心を深く打つ作品です。

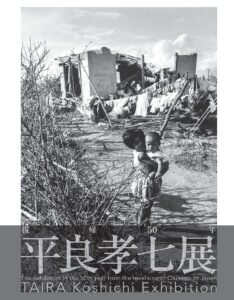

シャオハイの満洲

- 特徴:

『シャオハイの満洲』は、戦後中国に取り残された日本人孤児たちの実像を記録した写真集です。江成常夫が5年にわたり旧満州を取材し、名前も国籍もわからないまま生き抜いた人々の姿を収めました。戦争という歴史の波に翻弄された彼らの人生を、ポートレートとプロフィールを通して鮮明に描き出しています。土門拳賞を受賞した本作は、戦争の悲劇を風化させないための貴重な証言集となっています。 - 見どころ:戦争孤児のリアルな記録と壮絶な人生

本書の最大の見どころは、中国に取り残された日本人孤児たちのリアルな姿をとらえた写真と証言です。幼少期に家族と引き裂かれ、アイデンティティすら失った彼らの人生は、壮絶でありながらも懸命に生き抜く力強さを感じさせます。ポートレートには、歳月を重ねた彼らの表情が刻まれ、人生の過酷さと、それでも生きる意志がにじみ出ています。戦争の爪痕を後世に伝える、心を揺さぶる一冊です。

被爆 ~ヒロシマ・ナガサキ いのちの証~

- 特徴:

江成常夫は、日本の戦後史を写真で問い続ける写真家です。本作『被爆 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証』は、広島平和記念資料館と長崎原爆資料館の協力のもと、約10年にわたり収めた被爆者の遺品や被爆建造物を記録した作品集です。焦土と化した街で生きた人々の痛みが宿る遺品の数々を、江成氏独自の視点で切り取り、歴史の記憶を現代に蘇らせます。写真と詳細なキャプションを通じ、原爆の恐ろしさと戦争の狂気を深く伝える一冊です。 - 見どころ:遺品と遺構が語る原爆の真実

本書の最大の見どころは、原爆の熱線と爆風にさらされた遺品や遺構が、戦争の実相を生々しく伝えている点です。焦げた弁当箱、溶けたガラス瓶、爆風で歪んだ時計――これらの品々が静かに語るのは、名もなき犠牲者たちの無念の思いです。また、原爆ドームや長崎の三菱兵器トンネル工場跡など、歴史の証人とも言える被爆遺構も収録。英訳付きのキャプションが加わり、国内外の読者にとって核の悲劇を知る貴重な資料となっています。

影響と貢献:写真界と後進への影響

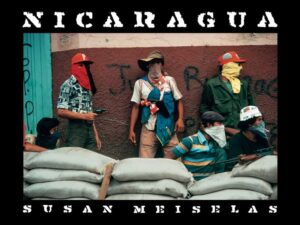

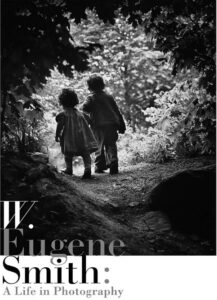

江成常夫は、日本の写真界において、単なる報道写真ではなく「記録としての写真」の価値を高めた存在です。彼が描いたテーマは、他の写真家にも大きな影響を与えました。例えば、土門拳のリアリズム写真や、ユージン・スミス(W. Eugene Smith)の社会派ドキュメンタリーにも通じるものがあります。

また、江成氏の活動は、日本国内だけでなく海外にも広く知られており、彼の作品は英訳され、国際的にも評価されています。戦争の記憶を継承するための彼の取り組みは、歴史教育や平和活動にも大きく貢献しました。

彼自身も病と闘いながら、晩年は身近な庭の花や風景を撮影し続け、写真を通じて「生きることの意味」を問い続けています。88歳を迎えた現在も、「人生100年時代に甘えて」写真を撮り続けるその姿勢は、多くの人に影響を与え続けています。

まとめ:写真で語る戦争の記憶と人間の姿

江成常夫は、戦争の記憶を風化させないために、カメラを通じて歴史を語り続けてきました。彼の作品は、単なるドキュメントではなく、戦争に翻弄された人々の人生そのものを映し出したものです。

彼の写真は、過去を振り返るだけでなく、私たちが未来をどう生きるかを考えさせる力を持っています。これからも彼の作品は、多くの人々にとって「歴史の証言」として価値を持ち続けるでしょう。